ロシア・モンゴル国境の町ナウシキ

イルクーツクを出発した列車はシベリア鉄道の本線を外れ、モンゴルのウランバートルへ向かった。ウランバートルまでは1100km余りの道のりである。今までのペースを考えれば半日で行ける距離なのだが、到着予定は翌々日の早朝だという。

一夜明けると、窓の外の景色が一変していた。三日三晩ずっと見続けた針葉樹の森はいつの間にか姿を消し、代わりに若草色の草原が現れた。ところどころに小さな湖や湿地帯があり、その向こうになだらかな丘が連なっている。湖の水面は回遊魚の群れのようにきらきらと光っている。シベリアのタイガを離れ、モンゴル高原に近づいているのだ。

僕は窓を大きく開けて、朝の風を浴びた。草原の匂いがした。5日間連続で寝台の狭いベッドに寝続けているために、体のあちこちに変な疲労感が残っていたが、爽やかな風はそれを吹き飛ばしてくれた。

モンゴルとの国境まであと20kmという場所にあるナウシキ駅に着いたのは12時30分だった。ここで列車の切り離しを行ったり、税関やパスポートコントロールを行うためにしばらく停車するとのことだったが、再出発は5時間後だという。国境越えというのはどこでも時間がかかるものではあるけれど、それにしてもここはひどすぎる。

モンゴルとの国境まであと20kmという場所にあるナウシキ駅に着いたのは12時30分だった。ここで列車の切り離しを行ったり、税関やパスポートコントロールを行うためにしばらく停車するとのことだったが、再出発は5時間後だという。国境越えというのはどこでも時間がかかるものではあるけれど、それにしてもここはひどすぎる。

特にやることもないので、列車を降りてナウシキの町を歩いてみることにしたのだが、ここがまた見事に何もない町だった。駅前に水の枯れた噴水と小さな雑貨屋が二軒あるだけ。ゴーストタウンなのかと思うぐらい寂れている。雑貨屋でアイスクリームを買うと、近所の子供がどこからともなく現れて、釣り銭をくれとまとわりついてくる。ゆっくり時間をかけて町を一周してみたのだが、それでも30分時間を潰すのがやっとだった。

日本人以上に日本的な顔

5時間の待ち時間を経て、列車は再び動き始めた。30分ほどでモンゴル国境を越え、最初の町スフバートルに到着した。しかし、ここでも手続きや荷物の出し入れで1時間ほど停車するという。

「おいおい、たった20km進むのにいったい何時間かけたら気が済むんだ? これだった歩いた方が速いんじゃないか?」

同室になったカナダ人のジャックが呆れ顔で言った。彼はヨーロッパを長く旅してからモンゴルに入り、これからアジアを旅するつもりだという。

「これがアジアなんだよ」と僕は言った。「こんなことは、これからイヤってほど経験すると思うよ。Take it easy!」

スフバートルの駅前の様子は、ナウシキとそれほど違わなかった。風に飛ばされそうなほど小さな商店があり、幅の広い未舗装の道が地平線に向かって一直線に伸びている。

スフバートルの駅前の様子は、ナウシキとそれほど違わなかった。風に飛ばされそうなほど小さな商店があり、幅の広い未舗装の道が地平線に向かって一直線に伸びている。

しかしすれ違う人々の顔は、これまでとは全く違っていた。金髪で青い瞳のロシア人の姿はなくなり、黒髪で黒い瞳のアジア人ばかりになった。今まで数多くの国境を越えてきたけれど、住民の顔がこれほど劇的に変化した国境は初めてだった。

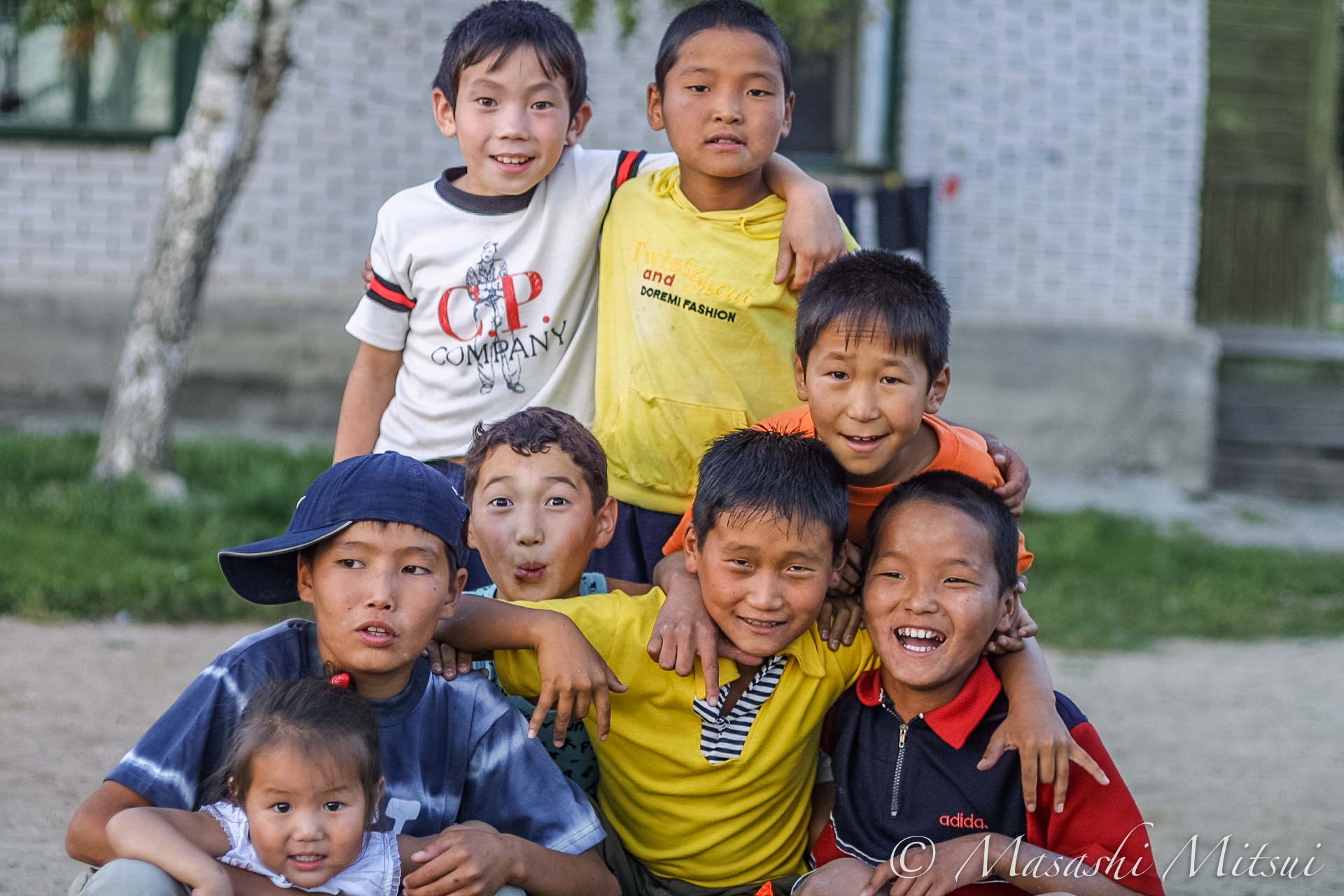

街角で輪になって遊んでいる子供達の顔は、なんだか懐かしかった。昭和初期の日本を写したモノクロ写真に出てくる子供の顔を見ているようだった。顔が丸くて平べったく、目が細い。初対面であっても親しみを感じずにはいられない土臭い顔だった。変な言い方だけど、彼らモンゴル人の顔は「日本人以上に日本的な顔」であるように見えた。

食べ物の変化によるものなのか、生活環境のせいなのかはわからないが、日本人の顔がこの半世紀あまりで大きく変化したのは確かだ。それに対して、モンゴル人の顔は昔とそれほど変わっていないのだと思う。彼らの顔にはモンゴロイドの原点とも言うべき特徴がはっきり残っているのだ。

食べ物の変化によるものなのか、生活環境のせいなのかはわからないが、日本人の顔がこの半世紀あまりで大きく変化したのは確かだ。それに対して、モンゴル人の顔は昔とそれほど変わっていないのだと思う。彼らの顔にはモンゴロイドの原点とも言うべき特徴がはっきり残っているのだ。

「帰ってきたんだ」

スフバートルの町を歩きながら僕は思った。たとえようのない懐かしさと親しさが、熱い塊となって胸の奥からこみ上げてきた。それは今までに味わったことのない強烈な郷愁だった。町ですれ違う一人一人と「ただいま」と言いながら握手して回りたいような気持ちだった。

その気持ちを、僕らの祖先が大昔に住んでいた土地に帰ってきたという「世代を越えた望郷の念」だと言い切るのは、無理があるようにも思う。そのような「民族の記憶」というものが、僕の中に本当にあるのかはわからないからだ。

でもモンゴルという国で僕が最初に感じたのは、「自分がこの土地に結びついている」という確かな感覚だった。ここは彼らの土地であると共に、僕らの土地でもあるのだ。そのような理屈抜きの共感は、他のどの土地でも感じたことのないものだった。

僕はアジアに帰ってきた

駅のホームには荷物を運ぶための荷車が忙しなく行き交っていた。荷車を押しているのは、主に十代の少年達だった。わずかなお金をもらって客の荷物を運搬する運び屋なのだろう。仕事にあぶれた運び屋の少年が列車の窓ガラスを叩いて、中にいる乗客に食べ物の余りやお金をせびったりしている姿もあった。

駅のホームには荷物を運ぶための荷車が忙しなく行き交っていた。荷車を押しているのは、主に十代の少年達だった。わずかなお金をもらって客の荷物を運搬する運び屋なのだろう。仕事にあぶれた運び屋の少年が列車の窓ガラスを叩いて、中にいる乗客に食べ物の余りやお金をせびったりしている姿もあった。

そのとき、ちょっとした騒ぎが持ち上がった。3人の運び屋がひとつの荷物を巡って競走を始めたのである。どうやら荷物のある場所に一番最初に荷車を持っていった者に、独占的に荷物を運ぶ権利が与えられるらしく、少年達はそれぞれの荷車を手にお客目がけて猛ダッシュで駆け出していく。そんなのは「今回は俺。次はお前」みたいな持ち回り制にした方がいいんじゃないかと思うけど、運び屋達は「公平なルール作り」にはあまり興味がないのだろう。

先頭を走っていた少年がアクシデントに見舞われたのは、後続との距離を確かめようと振り向いた瞬間だった。一瞬目を離した間に、彼の手押し車が電柱に激突してしまったのだ。「ガシャン!」というホームにいた全員が足を止めるぐらいの大きな音がして、手押し車はバラバラに大破した。ドリフのコントを見ているようだった。少年はしりもちをついたまま呆然としている。追走していた子はそんな彼を笑いながら、余裕で追い抜いていく。

先頭を走っていた少年がアクシデントに見舞われたのは、後続との距離を確かめようと振り向いた瞬間だった。一瞬目を離した間に、彼の手押し車が電柱に激突してしまったのだ。「ガシャン!」というホームにいた全員が足を止めるぐらいの大きな音がして、手押し車はバラバラに大破した。ドリフのコントを見ているようだった。少年はしりもちをついたまま呆然としている。追走していた子はそんな彼を笑いながら、余裕で追い抜いていく。

「あれはいったい何だ?」

ホームのドタバタ劇を見ていたカナダ人のジャックが目を丸くして言った。

「だからさ、これがアジアなんだよ」

僕は笑いながら言った。いつもどこかで予測不能なアクシデントが起こっている。それがアジアなのだ。

「そうなのかい?」

ジャックは首を振った。俺には全く理解できないよ、とでも言うように。

「そうなんだよ。ここからアジアが始まるんだ」

僕は自分自身に言い聞かせるように言った。シベリア鉄道の長い旅を終えて、再び僕はアジアの地を踏んだ。近しい顔を持つ、親しい人々の住むアジア、予測不能な出来事が次々に起こるアジアに、僕は帰ってきたのだ。

新しい土地への期待感を乗せて、列車はウランバートルに向けて動き出した。

ウランバートルは「巨大な団地」

列車がウランバートル駅に着いたのは、朝の6時20分だった。夜明け前だったために駅周辺は薄暗く、しんと静まりかえっていた。駅前の大通りにも人気はなく、車の流れも全くなかった。いくら早朝だといっても、一国の首都がこれほどの静けさに包まれているのには驚かされた。

とりあえず泊まるところを探そうと、バックパックを背負って町の中心に向かって歩き始めた。だだっ広い道を歩いているのは、僕と野良犬ぐらいだった。

しばらく行くと中国系の安ホテルがあったので入ってみたのだが、フロント係の女性は毛布をかぶってぐうぐう寝ていた。僕が「ハロー」と声を掛けると、女は眠い目を擦りながら起きあがり、押し売り業者でも見るような目つきで僕を見た。

「部屋は空いてる?」と僕は訊ねた。

「今は朝早いからさ、10時になったらまた来なよ」

女はぶっきらぼうに返事をした。商売っ気というものがまるで感じられなかった。他のホテルを当たってみたのだが、どこも同じようなリアクションだった。旧社会主義国の無愛想さは、モンゴルでも健在なのだろうか。それともウランバートルの人たちは朝が苦手なのだろうか。

中心にあるスフバートル広場は無駄に広い

ウランバートルという町は「巨大な団地」である。この町で一軒家を見かけることはまずない。どこへ行っても、無個性で無骨なコンクリートの団地が連なっていて、歩いていてもあまり楽しくない町だった。これはモスクワやワルシャワやブカレストといった旧社会主義国の首都に共通する特徴でもあった。たぶん都市で一軒家に住むのはブルジョア的だと見なされていたのだろう。

冬場に恐ろしく気温が下がるモンゴルでは、各家庭毎で暖房をするよりは、団地のセントラルヒーティングを使った方がはるかに効率的だ、という現実もあるようだった。団地には水道やケーブルテレビなどのインフラも整っているので、安いコストで快適に暮らすことができるのだ。

ところで、団地に住むモンゴル人は頻繁に引越しをするのだという話を、ウランバートルに住む日本人から聞いた。彼女が「どうしてそんなにしょっちゅう引越しするの?」と聞いてみたところ、「飽きるからだよ」という答えが返ってきたそうだ。

引越しといっても、向かいの棟に越すとか、同じ建物の3階から2階に移るとか、そういうレベルの移動が多いらしい。窓から見える景色が変わるわけでもなく、部屋がグレードアップするわけでもない。単純に同じ部屋で暮らすのに飽きてしまうのである。

スフバートル広場で営業する「公衆電話屋」。店番の女の子に料金を払って電話をかける方式。

モンゴル人の引越し好きは一般家庭だけに留まらない。ウランバートルの中心に立つ国営デパートでも、2、3ヶ月に一度のペースで商品売り場の入れ替えをやっているという。これも特別な理由があるわけではなく、ずっと同じ場所にいることに飽きてしまう店員のために行う恒例行事らしい。

常に移動を繰り返してきた遊牧民の気質は、都市に住むようになってもそう簡単には変わらないのだろう。まぁただ単にモンゴル人が飽きっぽいということなのかもしれないが。

モンゴル人は雨が降っても傘を差さなかった。突然のにわか雨というのでもなく、朝からしとしと雨が降り続いているのに、傘を差して歩いている人をほとんど見かけないのである。もちろんシャツはびしょ濡れになるし、女の人の髪の毛は生ワカメみたいになっちゃうし、化粧だって崩れてしまう。それでも傘を差さないということは、そもそもモンゴル人には「出かけるときに傘を持つ」という習慣がないということなのだろう。

モンゴルは大陸性の乾燥気候であり、一年を通してあまり雨は降らないし、降ったとしてもすぐに乾いてしまう。だから雨のことなんていちいち気にしないのだろう。それに馬を使って遊牧していたモンゴル人に、傘を持つ習慣がないのは当然のことである。傘を差しながら馬に乗れるはずがないのだ。

人だけでなく、ウランバートルの町自体も雨への備えは不十分だった。一日雨が降り続いただけで、道路は水浸しになり、そこらじゅうに深い水たまりができてしまうのだ。どうやらこの町には雨水を排水する仕組みがないようだった。

中央郵便局の小ささにも驚かされた。首都にある中央郵便局というと、たいそう立派な建物と窓口がずらっと並ぶ光景を想像してしまうのだが、ウランバートルの中央郵便局は全く別物だった。少し大きめのコンビニぐらいの広さしかない。わざわざ道行く人に「ここは郵便局ですよね?」と確認したほどである。

もともと狭い郵便局の敷地の大半を占めているのは、私書箱用のロッカーだった。その他には大きめの事務机におばさんが一人で座っていて、切手や封筒なんかを売っているだけである。客だって一人もいなかった。

後で聞いたところによると、モンゴルでは自宅まで郵便物を届けるというシステムが確立していないので、郵便物は個人の私書箱に届けられるのが一般的なのだという。考えてみれば、遊牧民は年中草を求めて移動し続けているわけだから、郵便を利用することなんてなかったのだろう。手紙を出そうにも住所がわからないのだから仕方がない。「○○草原のどこかにいる○○さん」では、郵便配達人だって途方に暮れてしまうことだろう。

引っ越し好きで、傘を差さず、手紙を出さないモンゴル人。近代化が進む「団地の町」ウランバートルの中でも、様々な場面で日本人の常識とは違う「遊牧民気質」とでも言うべきものをうかがい知ることができたのは面白かった。