観光名所はあまり好きではない――と僕は繰り返し書いてきた。事実、トルコではカッパドキアをあえて素通りしたし、トプカプ宮殿には入らなかったし、ギリシャのパルテノン神殿には行ったもののさして強い感銘を受けなかった。

観光名所はあまり好きではない――と僕は繰り返し書いてきた。事実、トルコではカッパドキアをあえて素通りしたし、トプカプ宮殿には入らなかったし、ギリシャのパルテノン神殿には行ったもののさして強い感銘を受けなかった。

だけどさすがにピラミッドは見ておこうと思った。ツタンカーメン王の黄金マスクだって見たかった。僕にだって「世界遺産ミーハー」的な要素が無いわけではない。ピラミッドを見るためにエジプトに来たわけではないけれど、わざわざ避けて通るほどの偏屈旅行者でもない。

カイロからピラミッドのあるギザまでは、乗り合いバスで45分ほどかかる。それなのに運賃はたったの0.25エジプシャンパウンド(約7円)だった。これからもエジプトの物価が完全にアジアレベルであることがわかるのだが、観光料金はまた別である。ピラミッドエリアへの入場料は600円もするし、ピラミッド内に入るためにはさらに1200円が必要になる。遺跡保存のための資金集めという名目に賛同しないわけではないのだが、金持ち旅行者から取れるだけ取っておこうという魂胆があからさまなのは、あまり気持ちのいいことではない。

カイロからピラミッドのあるギザまでは、乗り合いバスで45分ほどかかる。それなのに運賃はたったの0.25エジプシャンパウンド(約7円)だった。これからもエジプトの物価が完全にアジアレベルであることがわかるのだが、観光料金はまた別である。ピラミッドエリアへの入場料は600円もするし、ピラミッド内に入るためにはさらに1200円が必要になる。遺跡保存のための資金集めという名目に賛同しないわけではないのだが、金持ち旅行者から取れるだけ取っておこうという魂胆があからさまなのは、あまり気持ちのいいことではない。

遺跡の周辺に得体の知れない客引きがたむろしているのも、アジアっぽかった。「ラクダに乗って記念写真を撮らないか」としつこく言ってくる男や、「見つからないようにこっそりピラミッドに登らせてやるよ」(三大ピラミッドは登頂禁止になっている)と声を掛けてくる男がいた。そういう連中をかきわけながら、巨大な忠犬ハチ公像のようなスフィンクスの脇を抜け、三大ピラミッドに辿り着いた。

ピラミッドは巨大だった。周囲が不毛の砂漠であるだけに、その巨大さが余計際立っていた。空には雲ひとつ無く、太陽の直線的な光がピラミッドを構成するひとつひとつの石の輪郭をくっきりと浮かび上がらせていた。

ピラミッドは巨大だった。周囲が不毛の砂漠であるだけに、その巨大さが余計際立っていた。空には雲ひとつ無く、太陽の直線的な光がピラミッドを構成するひとつひとつの石の輪郭をくっきりと浮かび上がらせていた。

僕はピラミッドの前で口を半開きにして、しばらく立ちつくした。確かにすごいものだと思った。と同時に一種の馬鹿馬鹿しさを感じた。それは超高層ビルが建ち並ぶ新宿の街をあてもなく歩いているときと同じ思いだった。人類という種族の中には、とてつもない偉大さと、とてつもない馬鹿馬鹿しさが同居していて、それがあるポイントを超えてしまうと、どちらが表に出ているのか見分けが付かなくなってしまうのだ。

それにしても、なんだって古代エジプト人はこんなものを造ったのだろう。空に楔を打ち込むような形でそそり立つピラミッドの先端を見上げながら、僕は思った。

ピラミッドの内部に入る

直射日光に照らされて、頭が焼けるように暑くなったので、クフ王のピラミッドの内部に入ってみることにした。ピラミッドの内部は驚くほど人が少なかった。狭い通路を通らなくてはいけないから、見学者を一日300人に限定しているのだそうだ(僕はそんなこと知らずに入ったのだけど)。通路は子供でも立って歩くことができないほど低く、屈んで進まなくてはいけなかった。「頭に気を付けて」と入り口の係員に注意されたにもかかわらず、僕はしょっちゅう天井に頭をぶつけた。しかしピラミッドが元々見学者を招き入れるようにつくられたわけではないのだから、文句を言うわけにもいかなかった。僕らは招かれてもいないのにやってきた闖入者なのだ。

ピラミッドの内部は涼しいだろうと期待していたのだけど、意外にも蒸し暑かった。湿度が高いせいか、少し歩いただけで顔の表面に汗が噴き出してきた。空気には妙な匂いが混じっていた。公衆便所から漂ってくるような匂いだった。きっと空気が淀んでいるのだろう。

すべり止めの枕木を並べた簡易階段をしばらく登ると、「棺の間」と呼ばれる部屋に着いた。そこが通路の終点だった。部屋はそれほど広くなかった。学生向けワンルームマンションぐらい。その隅の方に、石の棺がぽつんと置かれていた。部屋にも棺にも煌びやかな装飾は施されていなかった。ひどく殺風景でまるで独房みたいな部屋だった。これがファラオの墓だとはとても信じられなかった。僕が棺の間に入ったとき、部屋の中には誰もいなかった。警備員がいない代わりに、監視カメラがひとつ据えられていた。

すべり止めの枕木を並べた簡易階段をしばらく登ると、「棺の間」と呼ばれる部屋に着いた。そこが通路の終点だった。部屋はそれほど広くなかった。学生向けワンルームマンションぐらい。その隅の方に、石の棺がぽつんと置かれていた。部屋にも棺にも煌びやかな装飾は施されていなかった。ひどく殺風景でまるで独房みたいな部屋だった。これがファラオの墓だとはとても信じられなかった。僕が棺の間に入ったとき、部屋の中には誰もいなかった。警備員がいない代わりに、監視カメラがひとつ据えられていた。

重苦しい部屋だった。じっとしているだけで息苦しさを感じる場所だった。近くに換気ダクトがあって、そこからゴーという音が通奏低音のように響いていた。それは数千年の時間の重みそのもののような音だった。僕は手の甲で額の汗をぬぐってから、床に座り込んで目を閉じた。

目を閉じると、ゴーという音はいっそう大きく響いてきた。空気の重みも一段と増したように感じられた。ざらりとした石壁にもたれかかって、しばらく目を閉じて座っていると、自分がこの巨大な石のモニュメントの中心にいるということをありありと実感することができた。外から見上げているときよりも、内部にある暗く狭い部屋の中にいるときの方が、ピラミッドの巨大さをリアルに感じることができた。

5千年前に「彼ら」が何十年もかけて、こんな馬鹿馬鹿しいほど巨大な建造物を建てた理由が、何となくわかるような気がした。ここでは空気も時間も流れることを止めている。外の世界がどのように変化しようとも、王が死に、戦争が起こり、文明が栄枯しようとも、ここの空気はずっと変わらずここに留まっていたのだ。地球の存在から見れば、5千年なんてほんの一瞬の出来事かもしれない。けれど人の一生から見れば、5千年は永遠にも等しい時間だ。永遠――彼らはそれを求めたに違いなかった。

ツタンカーメン王の黄金マスク

ピラミッドを見た翌日にはエジプト博物館に行った。博物館の警備は過剰とも思えるほど厳重だった。入場者はまず空港にあるようなX線装置で手荷物をチェックされ、そのあとに警備員からボディーチェックを受ける。チケットを買って建物の中に入るときにも、もう一度X線検査がある。

ピラミッドを見た翌日にはエジプト博物館に行った。博物館の警備は過剰とも思えるほど厳重だった。入場者はまず空港にあるようなX線装置で手荷物をチェックされ、そのあとに警備員からボディーチェックを受ける。チケットを買って建物の中に入るときにも、もう一度X線検査がある。

1997年にナイル上流の町ルクソールでイスラム原理主義者を名乗るテロリストによって外国人旅行者が58人も殺害され、その2ヶ月後にはエジプト博物館の外でも10人の旅行者が殺されるという事件が起きた。この事件がエジプトという国に与えたダメージは計り知れないものだった。遺跡という観光の切り札を経済の大きな柱しているエジプトのような国にとって、テロによって「危険な国」というレッテルを貼られることは、経済基盤に関わる大問題なのだ。

テロリスト達は観光業がテロや災害や伝染病といった不確定因子によってダメージを受けやすい産業だと承知した上で、政府に揺さぶりをかけるために無差別殺人を行ったのだという。訳のわからない世界だ。数千年間変わぬ姿を保つピラミッドとは対照的に、現実の世界は絶えず変化を続けている。絶えず血生臭い争いが起こっている。

エジプト博物館は質・量ともにすごいコレクションだったが、展示の仕方はどうにもお粗末だった。ほとんどの展示品には何の説明書きもないし、照明が暗すぎるので細かい部分がよく見えない。アテネの国立博物館に比べると、その差は歴然としていた。

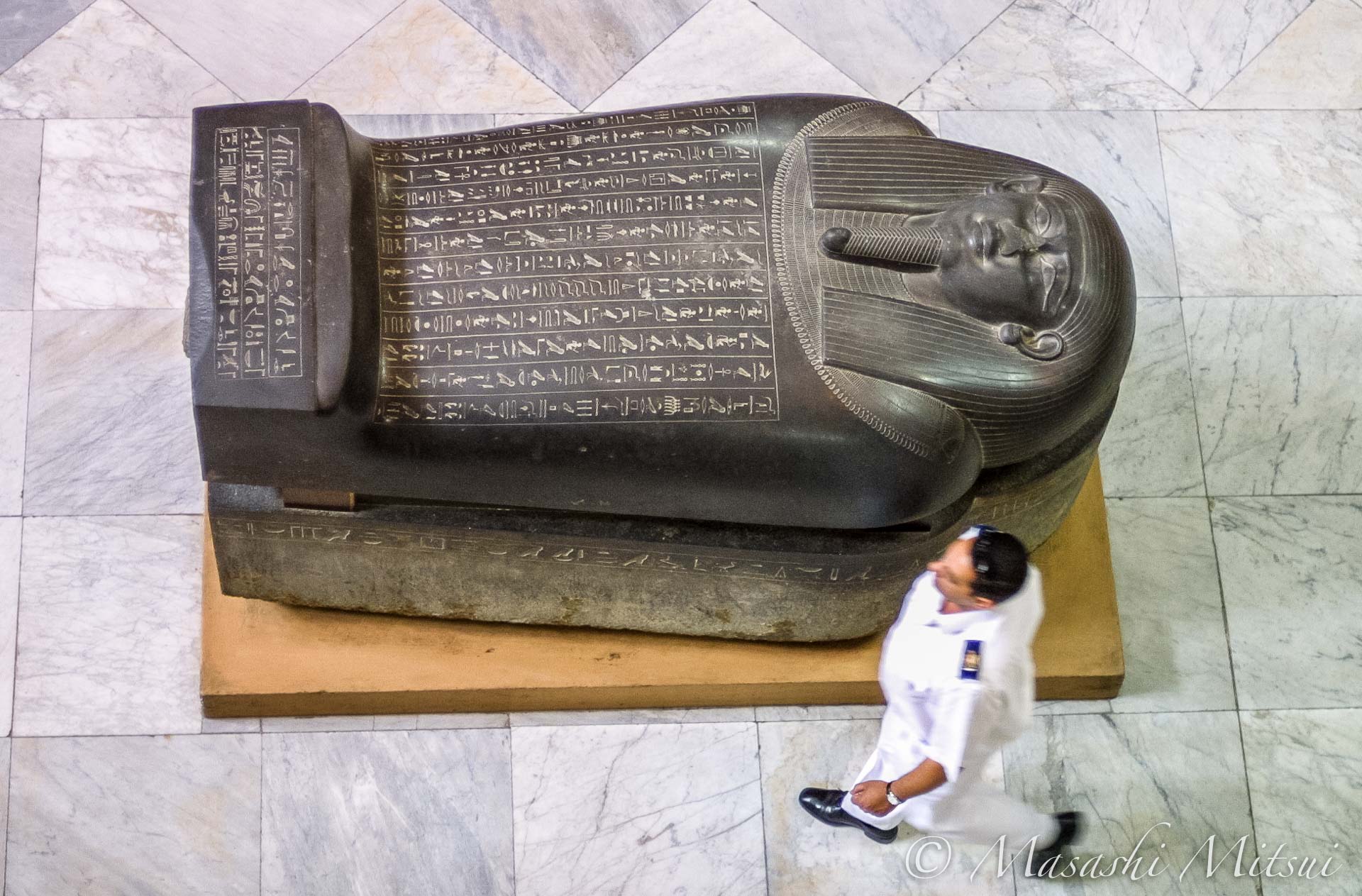

でも博物館の最大の呼び物であるツタンカーメン王墓のコレクションには圧倒された。間近で見る少年王の黄金マスクは、ただ煌びやかなだけではなく、気品と威厳を感じさせるものだった。細やかな細工が施された数々の副葬品も、見応えのあるものばかりだった。ツタンカーメン王は歴史から抹殺されていたために、盗掘を免れることができた。逆に言えば、歴代の有力なファラオ達の墓や棺は、ツタンカーメン以上に豪勢だったはずだ。ファラオの富と権力の絶大を、ツタンカーメンのマスクは「控えめに」伝えているのだろう。

でも博物館の最大の呼び物であるツタンカーメン王墓のコレクションには圧倒された。間近で見る少年王の黄金マスクは、ただ煌びやかなだけではなく、気品と威厳を感じさせるものだった。細やかな細工が施された数々の副葬品も、見応えのあるものばかりだった。ツタンカーメン王は歴史から抹殺されていたために、盗掘を免れることができた。逆に言えば、歴代の有力なファラオ達の墓や棺は、ツタンカーメン以上に豪勢だったはずだ。ファラオの富と権力の絶大を、ツタンカーメンのマスクは「控えめに」伝えているのだろう。

華麗な黄金マスクと対照的だったのが、もうひとつの呼び物である王家のミイラだった。ひやりと肌寒い展示室の中に、ガラスケースに入れられた何体ものミイラが並んでいた。ベトナムのハノイにあるホーチミン廟の遺体安置室と同じように、湿度と温度が一定に保たれた薄暗い部屋だった。

ミイラはどれもムンクの叫びのような歪んだ表情をしていた。若い妃も、少年王も、老ファラオも、ミイラになってしまえば大差はなかった。どのミイラも同じ程度にみすぼらしく、同じ程度に醜かった。死という自然の摂理に抗おうとした人間の醜悪さと、結局は死を逃れることのできない生き物の本質的な哀しさが、ミイラ達の顔に滲み出ているようだった。ミイラという「肉体の棺」が僕に語りかけてくるのは、「死んでしまえば誰も彼も同じなんだ」という粛然たる事実だった。

遺跡を見るというのは、死を想うことだ。旅の中でいくつかの遺跡を目にしながら、僕はそう考えるようになった。呆れるほど巨大なピラミッドも、華麗な黄金マスクも、からからに乾燥したミイラも、全ては「死」を乗り越えるためにつくられたものだ。しかし結局、誰も「死」を乗り越えることはできなかった。「死」は確実に彼らを捉え、そして僕らも捉えていく。

遺跡を見るというのは、死を想うことだ。旅の中でいくつかの遺跡を目にしながら、僕はそう考えるようになった。呆れるほど巨大なピラミッドも、華麗な黄金マスクも、からからに乾燥したミイラも、全ては「死」を乗り越えるためにつくられたものだ。しかし結局、誰も「死」を乗り越えることはできなかった。「死」は確実に彼らを捉え、そして僕らも捉えていく。

ピラミッドがファラオの墓標だったのかは、今でも学説が分かれているという。あんなに巨大なものがつくられた目的さえ未だに謎だというのは、ずいぶん奇妙なことのように思う。しかしいずれにしても、ピラミッドが「死」を念頭に置いて造られたことは確かだと思う。膨大な労力と時間をかけて積み上げられた巨大なモニュメントは、人の肉体が滅んでもなおそこに形を留める。

そのようなことを成し遂げた人間はとても偉大で、そしてやはり馬鹿馬鹿しくもあるのだと思った。