迷うのが楽しい町・ヤズド

昼下がりのヤズドの旧市街は、しんと静まり返っていた。歩く人の姿はなく、車もバイクも通らなかった。町全体が眠り込んでしまっているみたいだった。何の音もしないし、何も匂わない。風さえ吹いていない。

昼下がりのヤズドの旧市街は、しんと静まり返っていた。歩く人の姿はなく、車もバイクも通らなかった。町全体が眠り込んでしまっているみたいだった。何の音もしないし、何も匂わない。風さえ吹いていない。

イラン中央部に位置する古い町ヤズドは、ひとつの巨大な迷路のようだった。狭い路地の両側に、高さ4mはある煉瓦積みの土塀がそびえ立っていて、その路地が右や左に複雑に折れ曲がっているのだ。

「町迷い」のプロフェッショナルを自負する(要するに方向感覚がない)僕にとって、ヤズドほどわくわくさせられる町はなかった。入り口は無数にあり、出口も無数にある。取るべきルートは無限にあるのだ。

塀の上を澄まし顔の白猫が、とことこと歩いていく。それを追いかけてあてもなく歩き続けると、誰もいない公園に出たり、鏡張りの内装を持つ立派なモスクに行き当たったりした。

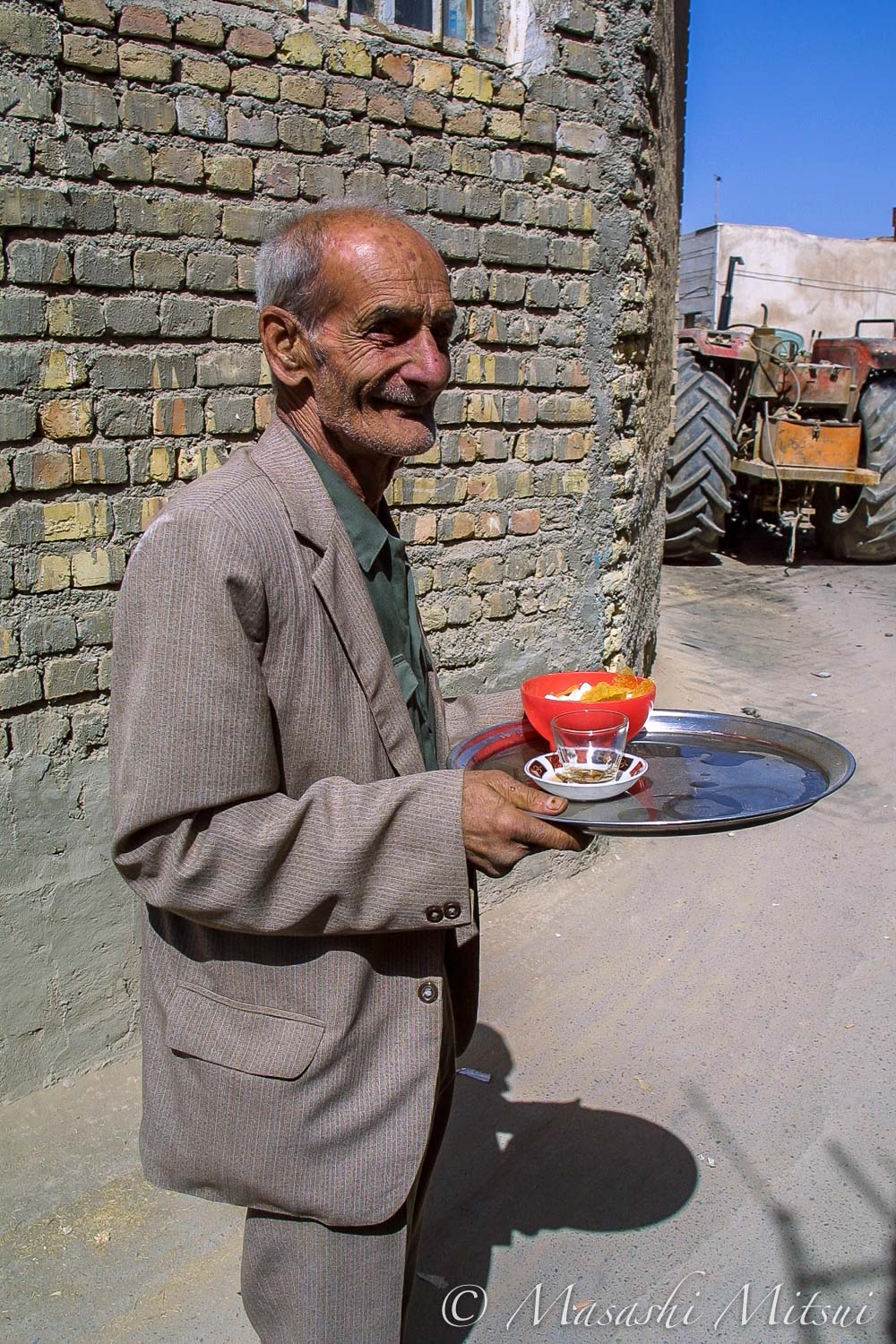

角を曲がったところで、チャイグラスを載せたお盆を手にした老人とぶつかりそうになったこともあった。「サラマレーコン(こんにちは)」と声を掛けて通り過ぎようとすると、彼はお盆の上のチャイグラスを僕に手渡してきた。それは「あんたのために用意したんだ」と言わんばかりの態度だった。

角を曲がったところで、チャイグラスを載せたお盆を手にした老人とぶつかりそうになったこともあった。「サラマレーコン(こんにちは)」と声を掛けて通り過ぎようとすると、彼はお盆の上のチャイグラスを僕に手渡してきた。それは「あんたのために用意したんだ」と言わんばかりの態度だった。

僕が面食らっていると、老人はべっこう飴も一緒にどうだと勧めてきた。もちろん金を取ろうなんて気はさらさら無い。見知らぬ人に当然のごとくチャイを振る舞い、当然のごとく笑顔で去っていくのだった。イラン人はとても親切な人々だったけれど、僕が来ることをあらかじめ知っていたかのような老人の行動は、単なる親切を通り越したミステリアスな謎のようにも感じられたのだった。

匂いのない町の中で、香ばしい匂いを放つ一角があった。パン屋だった。5,6人の職人が生地をこねたり、焼きたてのパンを窯から引き上げたりして、忙しく働いていた。僕が中を覗くと、職人達も「なんだ?」という顔をして僕の方を見た。

「チン? コリア? (中国人? それとも韓国人?)」とパン屋の大将が聞く。

「ノー。ジャポン」と僕は答える。

「オー、ジャポン! ナカータ! ナカータ!」

そう言って、大将はニカッと笑う。イランで一番有名な日本人は、中田英寿である。イラン人はサッカーが大好きなので、中田以外にも「ナナミ」や「ナカムラ」や「ジュビロ・イワタ」といった固有名詞をよく知っている。

「アリ・ダエイ イズ グッド プレイヤー」

と僕が応じると、彼らの目はいっそう輝く。おお、我らが国民的英雄ダエイの名前は、日本にもとどろいているのか、という感じでパン職人同士が口々に話を始める。イラン人フォワードのアリ・ダエイは、1998年フランス・ワールドカップの予選「日本対イラン戦」で、日本が最後まで苦しめられた相手だったから、僕もよく覚えていた。大きな体と抜群の決定力を誇る選手だ。

「ダエイ」の他にも「アジジ」とか「マハダビキア」とか、記憶に残っているイラン人選手の名前を口にすると、そのたびパン屋の店内はどよめいた。そして、窯から出したばかりのホカホカのパンを僕に持たせてくれた。

「ダエイ」の他にも「アジジ」とか「マハダビキア」とか、記憶に残っているイラン人選手の名前を口にすると、そのたびパン屋の店内はどよめいた。そして、窯から出したばかりのホカホカのパンを僕に持たせてくれた。

「あんたはイランのサッカーに詳しいね。いい奴だ。取っときな」

大将が身振りでそう言っているのが伝わってくる。僕らはお互いの言葉を全く知らない。やっていることと言えば、サッカー選手の名前を連呼しているだけである。それでも何となく意志が通じ合って、何となく楽しくなってしまう。

イランで一番有名な日本人は中田だ、と書いたけれど、実は彼以上に有名な「日本人」が存在する。ブルース・リーである。イランでのブルース・リー&ジャッキー・チェンの人気は、日本よりずっと高い。しかも、どういうわけかイラン人達は二人のアクションスターのことを、中国人ではなくて日本人だと思い込んでいるのだ。

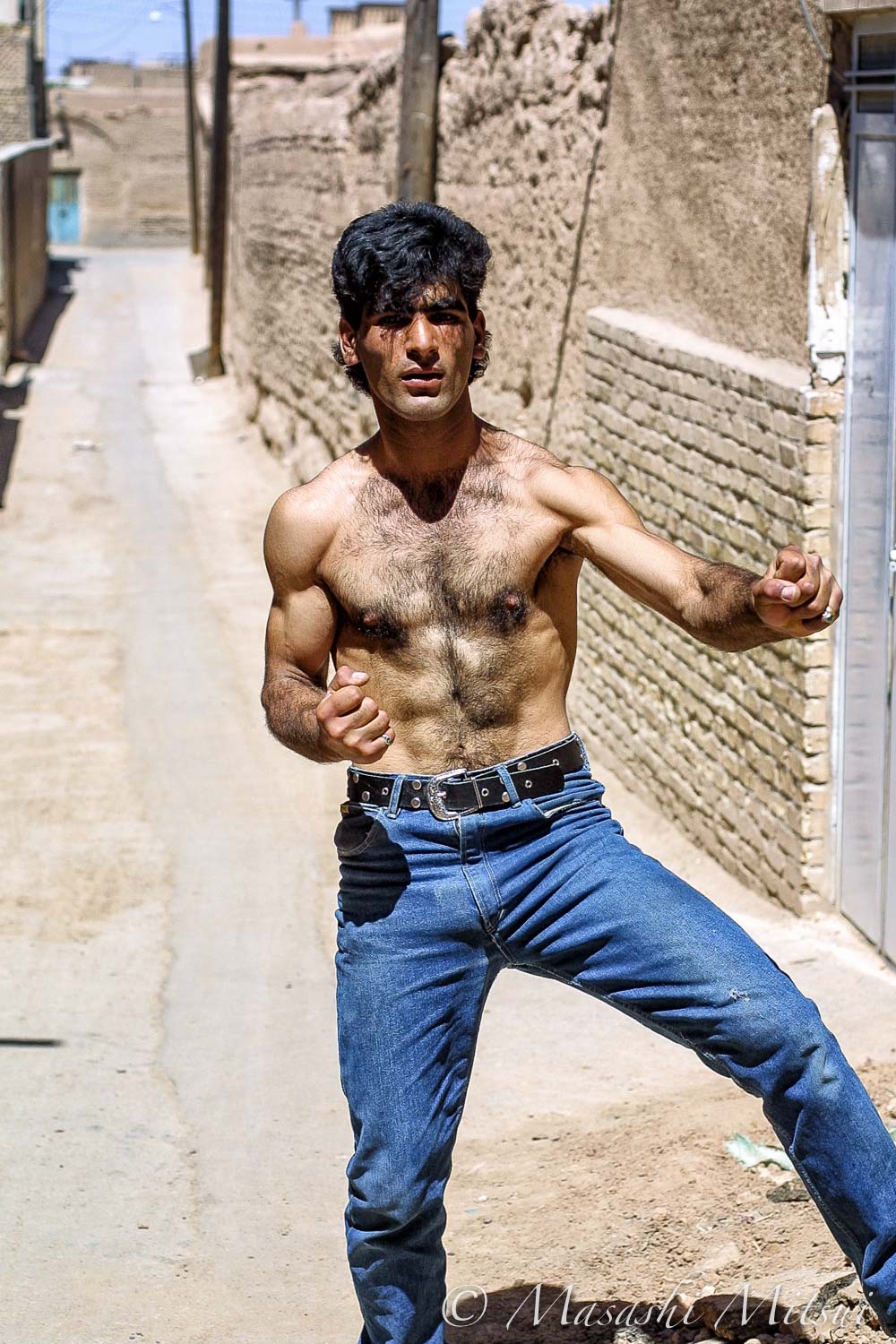

ヤズドの町中でも、体格のいい若い男に「あんたは日本人だろう?」と声を掛けられた。僕がそうだと頷くと、彼は突然「アチャー」という例の雄叫びを発して、カンフーのポーズを取るのだった。こういうときにどういう対応を取るべきかは悩みどころである。

「盛り上がっているところに水を差すようで悪いけど、ブルース・リーは香港の人なんだ。だから僕とは関係ないんだ」と彼に真実を告げるべきなのか、それとも何も言わずに、こっちも「アチャー! オチョー!」と応じればいいのだろうか。

しかし、この男の場合は、すでにブルース・リーと同じ日本人に会えたことに興奮していて、とても説明なんて聞いてくれそうになかった。彼はさっそく着ていたTシャツを脱いで上半身裸になった。憧れのブルース・リーと同じ日本人に拳法の型を見てもらおう、というのだ。参ったなぁ、と思いながらも、「よし、こうなったら彼のためにも、『ブルース・リーは日本人の誇りだ』という態度を貫いてやろう」という妙な使命感が、僕の中にも沸いてくるのだった。

しかし、この男の場合は、すでにブルース・リーと同じ日本人に会えたことに興奮していて、とても説明なんて聞いてくれそうになかった。彼はさっそく着ていたTシャツを脱いで上半身裸になった。憧れのブルース・リーと同じ日本人に拳法の型を見てもらおう、というのだ。参ったなぁ、と思いながらも、「よし、こうなったら彼のためにも、『ブルース・リーは日本人の誇りだ』という態度を貫いてやろう」という妙な使命感が、僕の中にも沸いてくるのだった。

自分から脱ぐだけのことはあって、彼の体は立派なものだった。鍛え上げられた無駄のない筋肉と、黒々とした胸毛。パキスタン人もマッチョだったが、イラン人もその気風は変わらないようだ。

「さぁ、そのカメラで俺を撮ってくれよ」

と男はポーズをとる。結構ナルシストなのだ。僕がシャッターを切るたびに、彼はいちいちポーズを変える。「燃えよドラゴン」でブルース・リーが見せたような哀愁を帯びた表情まで真似をする。拳法の型も、我流にしてはなかなか決まっている。たいしたものだ。

「君はまさにイランのブルース・リーだね。日本に帰ったら、みんなに伝えておくよ。イランにも君のような奴がいたって」

僕が彼のテンションに合わせてそんなことを言うと、彼は無邪気に笑う。

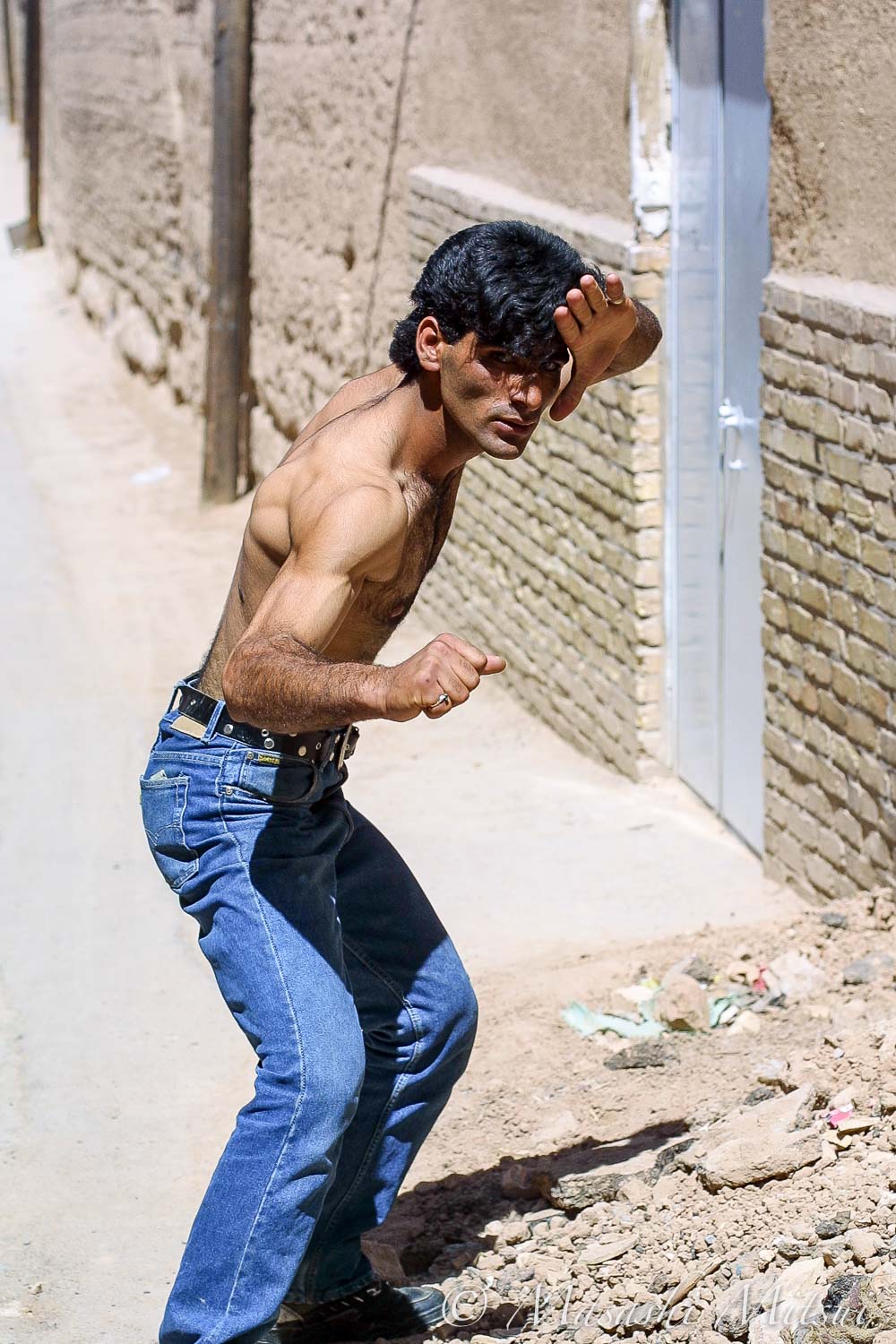

「それじゃあ」と彼は言う。「次は蹴りをやるから見ててくれ」

そして彼は様々な蹴りの型を披露する。ハイキック、ローキック、ジャンプキック。こいつは一体いつまでこれを続けるんだろうと半ば呆れながら、僕はその様子を黙って眺めた。乱れた息を整えてから、彼は言った。

「俺と勝負しよう。レッツ・ファイト!」

アチャー、と僕は思った。おいおい、冗談じゃないぞ。どうしてこんなところでストリートファイトをしなくちゃいけないんだ。しかし、彼の目は真剣である。

「バスの時間があるんだ」と僕は腕時計を見るフリをする。「悪いけど、そんなことをしている余裕はない」

適当な言い訳をして、僕は彼の元を去った。手を振ろうと右手を上げかけてから、思い直して日本風のきちんとした「礼」をする。その方が彼も喜ぶだろうと思ったのだ。彼は日本人と戦うことができず、少しがっかりした様子だったが、きちんと背筋を伸ばして礼を返してくれた。それから彼は道端に勢いよく投げ捨てたTシャツを拾い上げて、ぱんぱんと埃を払ってから、頭から被った。その後ろ姿に吹き出しそうになるのをこらえながら、僕は歩き始めた。

イランのブルース・リー。彼はまたどこかで日本人を見つけたら、ストリートファイトを挑むのだろうか。

アレクサンダー大王の遠征時代からその歴史が続いているというヤズドの町には、砂漠に囲まれた中で快適に生活するための工夫の跡が、いくつも残っていた。例えば、ヤズドの家の屋根の上には、四角い煙突のようなものが伸びているのを見ることができる。これは上空の新鮮な空気を家の中に送り込むための「風採りの塔」で、天然のエアコンの役割を果たしているという。また、家々を取り囲む高くて分厚い塀も、日中の暑さを遮断して涼しく過ごすための工夫である。

男女別に違うものがついているドアノッカー

それぞれの家の扉に付いている「ドア・ノッカー」も面白かった。両開きの扉には、男性用のノッカーと女性用のノッカーの二種類が必ず取り付けられている。コツコツとドアをノックする音の違いで、来客が男性なのか女性なのかを判断するのだという。もし、男性の来客があった場合は、女性は顔を隠して応対しなければいけない。ムスリムの習慣では、家族以外の男性にむやみに顔を見せてはいけないのだ。

男性用と女性用のノッカーは違う形をしている。男性用は太い一本の棒。女性用は柔らかな丸い輪の形である。あとでイラン人に聞いてみると、これは男性器と女性器をかたどったものなのだという。なるほど、なかなかダイレクトな表現である。

一度、ヤズドの民家にお邪魔して、お茶をご馳走になったことがある。「ケンケンパ」をして遊んでいる子供の写真を撮っていると、中から父親が出てきて、「どうぞお入りなさい」と誘ってくれたのだ。鉄の扉をくぐり、階段を降りてひんやりとした廊下を歩くと、広い中庭に出た。庭の真ん中には金魚がそよそよと泳ぐ池があり、その周囲には三本の木が青々とした葉を広げている。花壇には赤と白の薔薇が花を咲かせている。

僕は呆気にとられて、中庭の入り口で立ちすくんだ。通りを歩く限り、ヤズドの町は土色のモノトーンの世界だった。それが家の中に一歩入ると、瑞々しい水と緑の世界に変わってしまう。緑の中庭は、風通しを良くするためと、見た目の涼しさを演出する工夫なのだろう。京都の古い町屋にある「坪庭」と同じ発想である。

「イラン イズ ビューティフル?」

「イラン イズ ビューティフル?」

お茶を運んできてくれたご主人が、僕に訊ねた。

「イランは美しいか」という質問は、何人ものイラン人から繰り返された。この国は好きか、と訊ねられることは他の国でも珍しくなかったけれど、「美しさ」に限定した質問は、イラン人特有のものだった。「美しいか。美しくないか」ということは、イラン人にとってとても重要な意味を持つらしい。そして僕が「イランは美しい国だと思う」と答えると、彼らは「そうだろう」と満足げに頷くのだった。

実際、お世辞でもなんでもなく、イランはとても美しかった。町並みは整然としていたし、道端にゴミが散乱していることもなかった。町の中心にある噴水から吹き出す水と、街路樹の濃い緑は、単調な砂漠を越えてきた旅人の目を和ませてくれるものだった。厳しい自然に囲まれた国だから、人の手で「美しさ」を作り出したいのかもしれない。

しかし、僕は美しいイランの町を歩きながら、こうも感じていた。

「ここはアジアではない」

イランの町の様子は、アジア的な混沌に満ちた世界――そこら中にゴミが散らかり、小便の匂いが漂い、路地裏には暇そうな人間がたむろし、多くの貧しさと一握りの豊かさが同居している――とは、多くの面で違っていた。イランでは家と家とを隔てる壁は厚く、町の雰囲気はどこかよそよそしかった。

西に向かうということは、アジアを離れ、ヨーロッパに近づくことに他ならない。「アジア」と「アジアではない場所」との線引きはとても難しいけれど、イランという国が、その大きな境目になっているのは間違いない。

混沌から秩序へ。雑踏から静寂へ。ヤズドの町の静けさは、「アジアではない場所」の入り口として、僕の中に記憶されることになった。