バコン遺跡で物売りをしているリナ達に誘われて、村祭りに出かけた。年に一度の仏教儀式というのが祭りの名目なのだが、夜になると村の若者が企画する娯楽行事に様変わりする。

バコン遺跡で物売りをしているリナ達に誘われて、村祭りに出かけた。年に一度の仏教儀式というのが祭りの名目なのだが、夜になると村の若者が企画する娯楽行事に様変わりする。

「今年はカラオケ大会をやるんです。かなり大がかりなものですよ。カラオケは機材を借りるのに300ドルぐらいお金がかかるんです。ダンスパーティーなら100ドルで済むんですけどね」

スオンという若者が僕に説明してくれる。スオンは村の若者に英語を教えている二十六歳の男である。授業はモムの家の軒先を借りて行っている。そんな事情から、彼がこのお祭りの案内役を買って出てくれたのだ。

カンボジア人にとって歌うことと踊ることは、昔から変わらない最大の娯楽である。とりわけカラオケ人気は大変なもので、VCDによるカラオケ装置が農村にも広く普及している。スオンもカラオケには自信があるらしく、自慢の歌声をみんなに披露するのを楽しみにしているという。

カラオケ大会の仮設ステージは、休耕期の田んぼの中に組まれていた。スポットライトが舞台を明るく照らし、ピンク色の派手なカーテンにクリスマスツリーのような電飾が飾り付けられている。趣味がいいとは決して言えないが、僕の想像を遙かに超えた立派なステージである。舞台の横にはカラオケ用の機材一式と、大人の背丈ほどもある巨大なスピーカーが据えられている。電気はガソリン駆動の発電機によって供給される。300ドルというこちらの物価では相当な大金がかかっているというのも頷ける設備だ。

大いに盛り上がっていたカラオケ大会

観客は村中から集まった老若男女300人ほどなのだが、スピーカーから発生する音はイベントの規模には不釣り合いなほど巨大なものだった。はっきり言って無茶苦茶うるさい。スピーカーの近くにいると、骨の髄から体が振動するのがわかるほどだ。ハードロックのライブを最前列で見ているようなものである。子供達はスピーカーの真ん前で平気な顔をして座っているのだが、鼓膜がおかしくならないのだろうかと心配になってしまう。

「うるさいですか?」

とスオンが僕の耳元で叫ぶ。そうしないと声が聞こえないのだ。僕は顔をしかめて頷く。

「でもカンボジアではこれぐらい当たり前ですよ。みんな大きな音で音楽を聴くのが大好きなんです」

カンボジア人は大音量で音楽を聴くのが好きだ、というのは本当である。カラオケ大会に限らず、普段の生活の中で流れる音楽の音量がやたら大きいのだ。静かなはずの農村でもそれは同じで、どこかの家の拡声器から大音量で音楽(歌謡曲であったり、宗教音楽であったりする)が流されている場面に何度も出くわした。最初は何かの行事用の音楽なのかと思っていたのだけど、そういうわけでもなく、ただ単に日常のBGMとして流し続けているようだった。

カンボジア人は大音量で音楽を聴くのが好きだ、というのは本当である。カラオケ大会に限らず、普段の生活の中で流れる音楽の音量がやたら大きいのだ。静かなはずの農村でもそれは同じで、どこかの家の拡声器から大音量で音楽(歌謡曲であったり、宗教音楽であったりする)が流されている場面に何度も出くわした。最初は何かの行事用の音楽なのかと思っていたのだけど、そういうわけでもなく、ただ単に日常のBGMとして流し続けているようだった。

「村の生活は退屈なんです」とスオンは言う。「とても静かです。鶏や豚の鳴き声しかしない。横になったらすぐに眠くなってしまう。そういうところです」

「だから音楽は賑やかな方がいいの?」

「ええ。少なくとも退屈は紛れるから」

とにかく、このカラオケ大会が退屈で単調な農村の日常を吹き飛ばすぐらいの勢いで音を浴びるイベントであることは確かだ。とても眠ってなんていられない。村人もそれを楽しみに集まっているのだろう。しかし大音量に慣れていない僕は、早々にステージの裏に退散せざるを得なかった。こんなのを何時間も聞き続けていたら、本当に鼓膜がおかしくなってしまう。

カラオケ大会の出演者は主に二十代の男女である。七、八人の男女がひとつのグループになって、一人がマイクを持って歌い、残りのメンバーはバックダンサーを担当する。誰にとってもハレの舞台であるらしく、男性陣は普段はあまり着ることのないカッターシャツを着込んで、頭をポマードでかっちりとセットしているし、女性陣はかなり濃い目の化粧をして、煌びやかなドレスを着ている。持ち歌はスローな歌謡曲あり、甘いデュエット・ソングあり、クラブ系ダンス・ミュージックありと、バラエティー豊かである。歌のレベルもまちまち。音程すら取れていないようなひどい人もいるが、かなり歌い慣れた美声の持ち主もいる。NHKの「素人のど自慢」みたいな光景を想像していただければいいと思う。もちろんここには出来映えを評価する「鐘」はないけれど。

ステージから少し離れたところには屋台がいくつか出ていた。サトウキビ、焼きトウモロコシ、煎餅といった素朴なおやつを売る店が、ろうそくの火を明かりに営業している。子供達はサトウキビやトウモロコシを黙々と囓りながらステージを眺めている。ステージ周辺の喧噪とは対照的に、こちらは静かなものだった。いかにも田舎の村祭りといった風情があった。

ステージから少し離れたところには屋台がいくつか出ていた。サトウキビ、焼きトウモロコシ、煎餅といった素朴なおやつを売る店が、ろうそくの火を明かりに営業している。子供達はサトウキビやトウモロコシを黙々と囓りながらステージを眺めている。ステージ周辺の喧噪とは対照的に、こちらは静かなものだった。いかにも田舎の村祭りといった風情があった。

歌唱力にはかなりの自信を持っていたスオンだったが、カラオケ大会終了後の表彰式では、残念ながら準優勝にとどまった。優勝は歌と踊りと美貌とを兼ね備えた村の歌姫・モンである。外国人の僕から見ても、彼女の歌が一番完成度が高かった。まずは順当なところだろう。

「仕方ないんです。僕は毎年二番か三番なんですよ・・・」

優勝できなかったことで多少気落ちしていたスオンだったが、今年の村祭りが成功に終わったことにほっとしている様子でもあった。カラオケ大会が終了したのは夜の十一時。屋台のおばちゃん達も店じまいを始め、村人達はぞろぞろと家路に就く。

外国語が話せれば、いい仕事が見つかる

僕はスオンのバイクに先導してもらって、自転車で宿に戻ることにした。日が暮れてしまうとカンボジアの田舎道は真っ暗になるからバイクのヘッドライトを頼りに走った方が安全だろうと、スオンが気を利かせてくれたのだ。

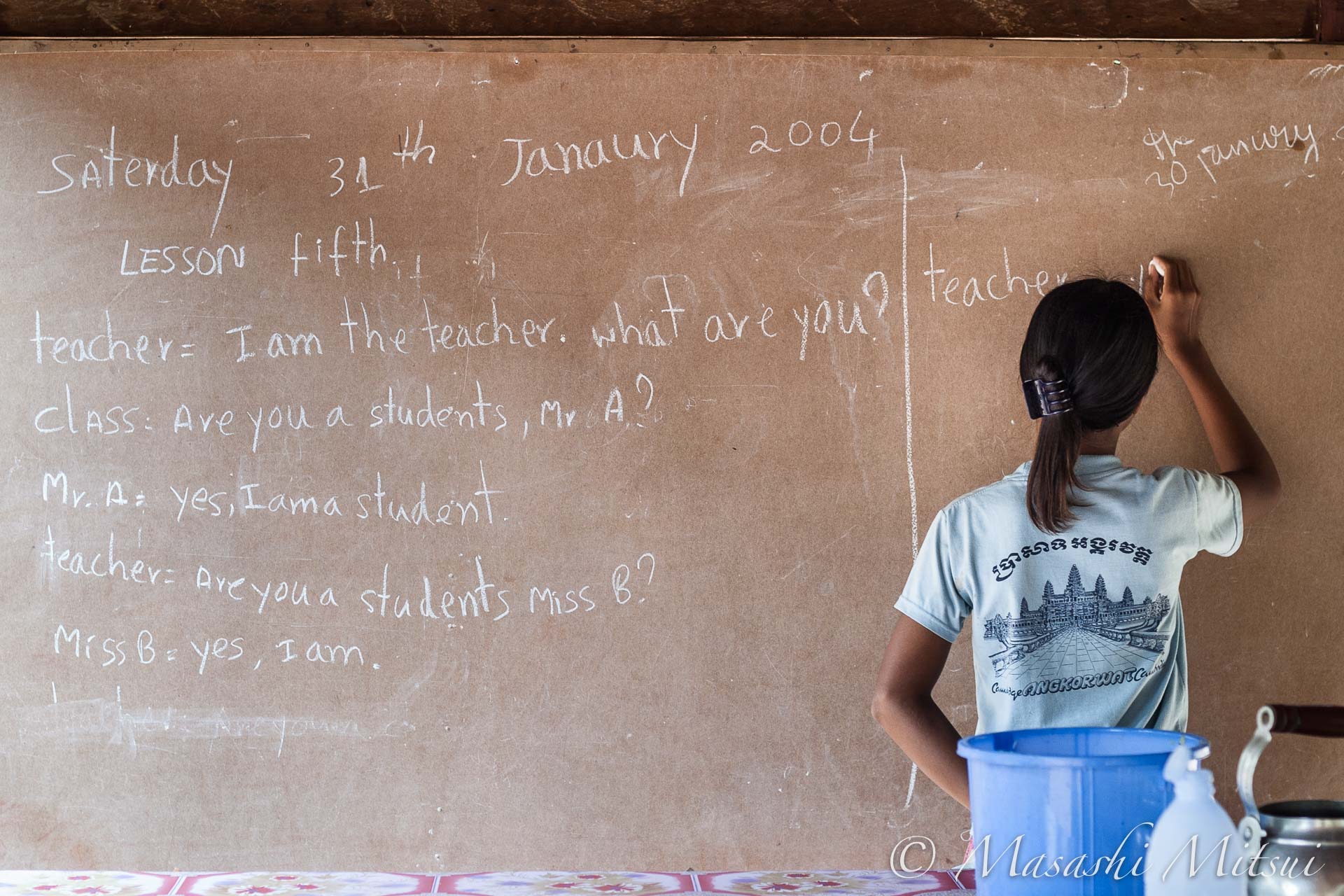

副業に英語教師をしているスオン

スオンの本業は遺跡の修復である。シェムリアップ郊外の村には、手つかずのまま放置されているアンコール時代の遺跡がまだいくつもあって、村人がそれを手作業で修復しているのである。彼はその片手間に若者達に英語を教えている。

「でも英語教師はたいしたお金にはならないんです。一人の生徒が一ヶ月に払うのは3000リエル(80円)です。僕には十五人の生徒がいるんですが、毎月お金を払ってくれるのは十人ぐらいです。貧しい農家の子供からお金は取れないですからね」

アンコールワット観光は一大産業へと成長し、シェムリアップには多くの雇用が生まれている。何しろこの町には一泊300ドルを超えるという超高級ホテルが何軒もあるのだ(ちなみに僕が泊まっているのは一泊4ドルの安宿である)。正式な遺跡ガイドの職を得れば、一日に20ドル稼ぐ事ができるという。それは普通の農民の何十倍もの収入である。それ以外にもバスやバイクタクシーの運転手、遺跡の管理員や清掃係、レストランやバーの従業員などなど、数え上げたらきりがないほど様々な職業がアンコール観光によって生み出されている。

外国人を相手する高収入の仕事に就こうとするときに、何をおいても必要となるのが語学力である。外国語が話せるか話せないかが、彼らの収入を決定づけてしまうと言っても過言ではない。というわけでシェムリアップ周辺では一大外国語ブームが起こっている。ここ数年で英語、日本語、フランス語などを教える私立の学校が数多く設立され、多くの若者がそこへ通っている。

外国人を相手する高収入の仕事に就こうとするときに、何をおいても必要となるのが語学力である。外国語が話せるか話せないかが、彼らの収入を決定づけてしまうと言っても過言ではない。というわけでシェムリアップ周辺では一大外国語ブームが起こっている。ここ数年で英語、日本語、フランス語などを教える私立の学校が数多く設立され、多くの若者がそこへ通っている。

しかし、こうした語学学校は一般的に授業料が高い。既に観光産業に携わっている金持ちの家の子供なら通えるのだが、普通の農家の子供が通うことは不可能に近い。だから農村には、安い授業料で英語を教えているスオンのような人がたくさんいるのである。

しかし、こうした語学学校は一般的に授業料が高い。既に観光産業に携わっている金持ちの家の子供なら通えるのだが、普通の農家の子供が通うことは不可能に近い。だから農村には、安い授業料で英語を教えているスオンのような人がたくさんいるのである。

僕とスオンはシェムリアップまでの道を並んで走りながら、いろいろな話をした。スオンは毎朝六時に起きる。そして朝七時から十一時まで遺跡で仕事をする。土を運んだり、レンガを積んだりする、単純な肉体労働である。今はまだいいけれど、三月四月は暑くて大変だという。昼に二時間の休憩を挟んでから、夕方四時まで仕事をする。そして夕方の六時から七時まで英語を教える。家に帰ってからは、自分のための英語の勉強を始める。遺跡修復の仕事で貰えるのは一ヶ月に40ドルとカンボジアの物価を考えると少なくはないのだが、彼の父親は数年前に亡くなっていて家族の面倒を彼が見なくてはいけないので、これでも十分ではないという。

「一日で一番楽しいとき? そうだなぁ、仕事が終わってからバレーボールをしている時ですね」

「一日で一番楽しいとき? そうだなぁ、仕事が終わってからバレーボールをしている時ですね」

カンボジアの農村で広く行われているスポーツと言えば、バレーボールである。ちょっとした空き地にバレーボールのネットを張り、そこに上半身裸の男達が集まって、「草野球」ならぬ「草バレーボール」に汗を流す光景がいたるところで見られる。

この暑い国でどうしてバレーボールが普及したのかはわからない。スオンもその辺の事情はよく知らないという。技術的には未熟で、せいぜい日本の中学校の部活動ぐらいのレベルだけれど、中には強烈なスパイクを放つ強者もいる。

しかし今のところ、カンボジア代表チームが国際舞台で活躍しているという話は聞かない。代表チームが組織されているのかどうかもわからない。カンボジアという国にはスポーツに力を入れられるような余裕はまだないのだろう。それにバレーボールというのは背の高さが圧倒的にものを言う競技である。カンボジア人の平均身長は日本人と比べてもかなり低いから、それだけでも相当に不利なのだ。もしオリンピックなどでカンボジア人が活躍できる可能性があるとすれば、ビーチバレーの方だと思う。彼らは屋外の砂地でやるバレーボールに慣れているからだ。

しかし今のところ、カンボジア代表チームが国際舞台で活躍しているという話は聞かない。代表チームが組織されているのかどうかもわからない。カンボジアという国にはスポーツに力を入れられるような余裕はまだないのだろう。それにバレーボールというのは背の高さが圧倒的にものを言う競技である。カンボジア人の平均身長は日本人と比べてもかなり低いから、それだけでも相当に不利なのだ。もしオリンピックなどでカンボジア人が活躍できる可能性があるとすれば、ビーチバレーの方だと思う。彼らは屋外の砂地でやるバレーボールに慣れているからだ。

僕らがシェムリアップの町に着いたのは夜中の十二時近くだった。こんな時間になっても町の中は明るく賑やかだった。酔っぱらった外国人観光客が騒ぎながら道を歩く姿があり、バイクや車がひっきりなしに往来している。この町はカンボジアの農村の中に突如として出現した「不夜城」なのだと僕は改めて思った。

僕らがシェムリアップの町に着いたのは夜中の十二時近くだった。こんな時間になっても町の中は明るく賑やかだった。酔っぱらった外国人観光客が騒ぎながら道を歩く姿があり、バイクや車がひっきりなしに往来している。この町はカンボジアの農村の中に突如として出現した「不夜城」なのだと僕は改めて思った。

「君はシェムリアップと自分の村とどっちが好き?」

僕はスオンに訊ねてみた。

「もちろんシェムリアップですよ」と彼は即座に答えた。「ここはとてもノイジーだけど、活気があるのはいいことです。僕ももっと英語が上手くなったら、ここでいい仕事を見つけるつもりです」

彼の英語力ならそれが叶うのもそう遠い未来のことではないだろう。僕が送ってもらった礼を言うと、彼は軽く右手をあげてバイクをUターンさせた。そして「眠くなってしまうほど退屈な」自分の村に戻っていった。