チェコはビールのうまい国だった。僕は元々ビールが苦手なので、東欧に入ってからももっぱら安ワインばかり飲んでいたのだけど、チェコのビールだけは別だった。

チェコはビールのうまい国だった。僕は元々ビールが苦手なので、東欧に入ってからももっぱら安ワインばかり飲んでいたのだけど、チェコのビールだけは別だった。

「ね、チェコの黒ビールは絶品だって言ったでしょう?」

キョウコさんは口元の泡を手の甲で拭いながら得意げに言った。

「ほんとですね」と僕は頷いた。「なんて言ったらいいのかな、ビールじゃない別の飲み物を飲んでいるみたいですよ。味に深みがあって、苦みが少なくて、すごくコクがある」

「それってどこかのビール会社のキャッチコピーみたいよ」

と彼女は笑った。でも実際、ビール会社のキャッチコピーみたいにうまいビールだったのだ。ビールのうまい国としては隣国ドイツが有名だけれど、チェコも知る人ぞ知るビールの名産地なのだそうだ。しかもジョッキ一杯が25コルナ(80円)ととても安い。

「もう一杯飲むでしょう?」とキョウコさんは訊いた。

「もちろん」と僕は言った。

そしてスカート丈の短いウェイトレスを呼んで、お代わりを注文した。

キョウコさんと知り合ったのはプラハのユースホステルだった。ユースホステルといっても、大学の学生寮を夏休みの期間だけ旅行者に貸し出している施設で、部屋は広く掃除も行き届いていたので居心地は良かった。

ユースのフロントでたまたま一緒になった彼女を食事に誘ったのは僕だった。彼女は東京で働くOLで、10日間の休みを取ってチェコとドイツを旅しているという。

「でも、普通OLの人はユースなんかには泊まらないんじゃないですか?」と僕は聞いた。

「そうかもしれないわね。日本からまともなホテルを予約するでしょうね。でも私予定を決めない旅って好きなのね。そういう意味では、私は普通のOLじゃないのかもしれない。荷物だってこんなに小さいし」

彼女の荷物は確かに小さかった。近所の山にハイキングにでも行くようなデイパックひとつきり。1泊旅行にでも出かけるような気軽さである。

「昔からパッキング上手なの、私。空港に降りるとみんなびっくりしてるわよ。あれで海外旅行に行ったのかって」

僕らはプラハの旧市街に出て、石畳の道を闇雲に歩き回った末に、観光客が立ち寄りそうもない地元向けのパブに入った。酔っ払った若い男が腕相撲をしたり、大声で歌を唄ったりしているような賑やかな飲み屋だった。僕らはサラダとピザとソーセージを頼み、黒ビールを飲んだ。

僕らはプラハの旧市街に出て、石畳の道を闇雲に歩き回った末に、観光客が立ち寄りそうもない地元向けのパブに入った。酔っ払った若い男が腕相撲をしたり、大声で歌を唄ったりしているような賑やかな飲み屋だった。僕らはサラダとピザとソーセージを頼み、黒ビールを飲んだ。

「旅が好きなのよ」とキョウコさんは言った。「私の場合は、あなたのように何ヶ月もまとめて旅をするってわけにはいかないから、コツコツお金を貯めては、休みを見つけて短期旅行をするしかないんだけど。私、以前添乗員をやっていたの。その仕事は旅好きの私にとても合っていたと思うのよ。でも合っていたが為に、頑張りすぎちゃったのね。それで体調を壊して辞めてしまったの。添乗員を何年も続けるのって想像以上に大変なことなの。神経をすり減らす仕事なのよ。みんな『好きなことを仕事に出来ていいわね』って言うんだけど、そんなに簡単なものじゃないのよ」

ウェイトレスがやってきたので、僕は白ワインを頼み、キョウコさんはまたビールを頼んだ。

「実は、今でも添乗員のアルバイトをしているのよ。夏休みと年末年始だけ、小笠原諸島で添乗員をやるの。季節労働者。小笠原諸島って東京から船で25時間かかるんだけど、かなり変わっているわよ。南の島なんだけど、沖縄のようなリゾート地でもなくて、独特の雰囲気があるの。あなたもぜひ行ってみたらいいと思う」

パブは賑やかだけど居心地の良いところで、僕らは閉店時間まで飲み続けた。店を出たのは12時過ぎで、路面電車も地下鉄もなくなってしまったので、仕方なくガイドブックの地図を頼りにユースホステルまで歩いて帰ることにした。結局、帰り着くまで1時間近くかかった。

プラハの美しい街並み

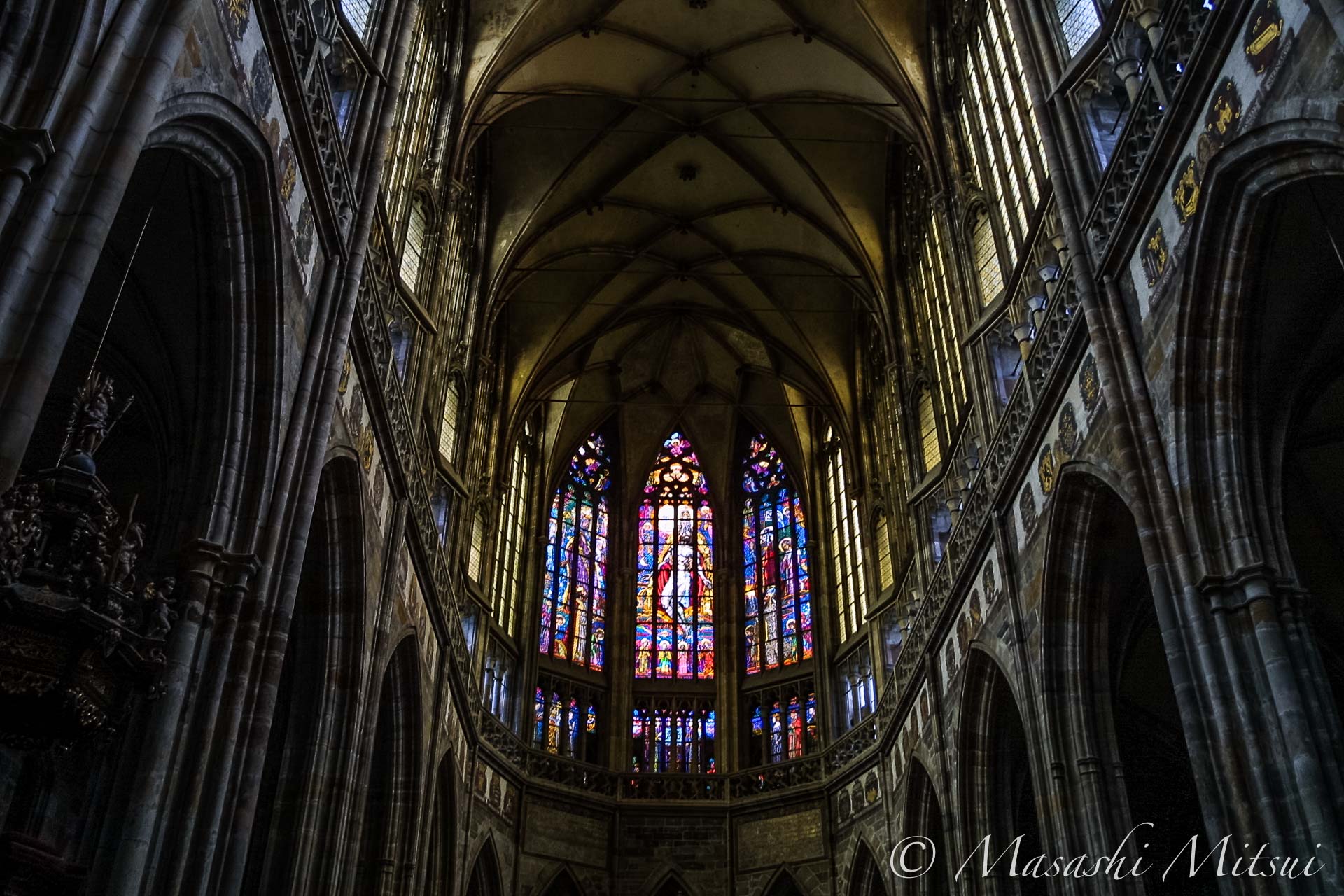

次の日は昼前に起きて、プラハの観光名所を一人でぶらぶらと見て回った。モルダウ川にかかるカレル橋を渡り、小高い丘の上に立つ王宮に入り、ステンドグラスが見事な大聖堂を見学した。

次の日は昼前に起きて、プラハの観光名所を一人でぶらぶらと見て回った。モルダウ川にかかるカレル橋を渡り、小高い丘の上に立つ王宮に入り、ステンドグラスが見事な大聖堂を見学した。

プラハの旧市街は、僕がこれまで訪れた街の中でも最も美しい街並みだった。石畳の道にはしっとりとした落ち着きがあり、建物には統一感があった。ヨーロッパ各地から観光客が訪れ、どこへ行ってもドイツ語と韓国語(何故かこの国では日本人よりも韓国人の観光客の方が多かった)が聞こえてくることを差し引いても、十分に魅力的だった。

王宮に行った後に、チェコ生まれの画家・ミュシャの絵を集めた「ミュシャ美術館」(チェコ語では「ムハ」と発音する)に入った。ミュシャは19世紀の終わりから20世紀の初めにかけて、美女が登場するポスター画を数多く描いたアール・ヌーヴォーの画家である。天使のように美しい少女が、薔薇の咲き乱れる花園でポーズを取る。そんな絵が多かった。

僕は美術に疎いから偉そうなことは言えないのだけど、画家が女性を描くために必要な観察眼と、美しいものに対する深い愛情を持っていたことだけは、はっきりとわかった。

午後8時に共和国広場にある時計台の前でキョウコさんと待ち合わせて、また飲みに出かけた。

「今日は朝5時半に起きて、プラハから2時間電車に乗って温泉町に行ってきたの」と彼女は言った。「チェコはいい温泉が出るんだって。温泉好きとしたら、行かないわけにはいかないじゃない? のんびり温泉に浸かって、プールに入って泳いできたの。だからお化粧している暇がなかったのよ。今すっぴん。ねぇ、ひどい顔じゃない?」

「そんなことないですよ」と僕は笑って言った。「化粧していない方が若く見えるもの」

実際には彼女は僕よりもひとつ年上だったが、ふっくらとした頬と何か物足りなそうな口元のせいで、20代前半に見えた。

「またまた。そんなこと言って、年上の女をからかうんじゃないわよ」

「またまた。そんなこと言って、年上の女をからかうんじゃないわよ」

彼女は照れ臭そうに笑った。笑うと彼女の目尻には何本かの細かい皺が現れた。相当に顔を近づけないとわからないぐらいの細かい皺だったが、それでもそれは彼女を年相応に見せた。

「肌には結構気を使ってるのよ。これでも女の子だから。男の人は日に焼けたって構わないだろうけど。20代も後半になるといろいろと大変なのよ」

「でも、昨日の夜僕らが宿に帰ったのは2時近くだったでしょう? なのに5時半に起きられるっていうのは、若くてタフな証拠じゃないですか」

「私旅行に出ると、なんかこう張り切っちゃうのよね。だらだら朝寝なんてできないの」

僕はキョウコさんにブダペストのヘレナハウスで出会った不思議ちゃんの話をした。1年も同じ宿に泊まり続けている謎の女の子。もちろんキョウコさんもその話に目を丸くした。

「それはすごいわねぇ。ほんとは私もダラダラしてみたいんだけど、どうしても駄目ね。きっと性格が短期旅行向きに出来ているんだと思う」

僕らはまた夜遅くまでチェコの居酒屋料理を食べ、黒ビールを飲んだ。そしていろいろな話をした。他愛もない世間話から、自分たちの歩んできた人生について。将来について。旅人同士の話というのは「もう二度と会わないだろう」という前提が頭の隅にあるから、その分だけ深くなる傾向にある。初対面の人には話さないような本音であっても、旅先なら話せてしまうものなのだ。

僕らはまた夜遅くまでチェコの居酒屋料理を食べ、黒ビールを飲んだ。そしていろいろな話をした。他愛もない世間話から、自分たちの歩んできた人生について。将来について。旅人同士の話というのは「もう二度と会わないだろう」という前提が頭の隅にあるから、その分だけ深くなる傾向にある。初対面の人には話さないような本音であっても、旅先なら話せてしまうものなのだ。

「ねぇ、あなたって何かを教える職業が合っているんじゃないかしら?」

彼女は唐突に言った。

「教師ですか?」

「ううん。教師じゃなくってカウンセラーみたいな仕事」

「どうしてそう思ったの?」

「だってあなた人の話を聞き出すのが上手いでしょう。私、普段はこんなにべらべらと話さないもの。いつの間にか話が引き出されているって感じ。それって一種の才能だと思うの」

「カウンセラーね。でも本当にカウンセリングを必要としているのは、僕の方かもしれないけど」

「真剣に考えてみたら」と彼女は言った。

「考えておきましょう」と僕は答えた。

「負けたくない」って思ってたの

次の日の朝、キョウコさんは僕の部屋のベッドの中で寝息を立てていた。なんて風に書くと、ずいぶん思わせぶりだが、「そういうこと」ではないのである。その前の事情というものを取っ払って事実だけを書くと、「そういうこと」になってしまうのが面白くて、書いてみたのだ。

次の日の朝、キョウコさんは僕の部屋のベッドの中で寝息を立てていた。なんて風に書くと、ずいぶん思わせぶりだが、「そういうこと」ではないのである。その前の事情というものを取っ払って事実だけを書くと、「そういうこと」になってしまうのが面白くて、書いてみたのだ。

もちろん僕らは別々の部屋に泊まっていた。朝になって彼女が僕の部屋の扉を叩いたのだった。

「今日の夜の列車で、ドイツのフランクフルトに行くの」と彼女は息を弾ませて言った。「だから朝ご飯を一緒に食べて、美術館に行こうって誘いに来たのよ」

「いいですね」と僕は言った。「どうせ暇だし、今日の予定だって立てていないから」

「ごめんなさいね。昨日も言ったけど、私早起きなのよ。まだ寝たりないんだったら、適当に時間を潰してるから」

「大丈夫ですよ。それじゃ、朝食を買いに行きましょう」

僕らはユースホステルのすぐ近くにあるスーパーマーケットに行った。このスーパーにはチーズやハムやサラダを必要な分量だけ売ってくれるコーナーがあって、これが便利なので何度か利用していたのだ。

僕らはユースホステルのすぐ近くにあるスーパーマーケットに行った。このスーパーにはチーズやハムやサラダを必要な分量だけ売ってくれるコーナーがあって、これが便利なので何度か利用していたのだ。

僕らはパンを何種類かとハムとスモーク・サーモンとサバの酢漬け入りサラダを買った。二人合わせても300円足らずの買い物だった。チェコのスーパーで売られている食料品はどれも安く、味も良かった。チェコに来る前に立ち寄ったオーストリアのウィーンでは、日本並みの物価の高さに直面していたから、なおさら安く感じられた。

張り切って買い物をしていたキョウコさんの顔から血の気が引いていったのは、レジで会計を終えた直後だった。彼女はその場によろよろとしゃがみ込んでしまった。どうやら貧血を起こしたらしい。

「・・・たぶんお腹が減っているからだと思うの。何か食べたら良くなると思う」

キョウコさんは買ったばかりのパンとチーズを口に入れ、ミネラルウォーターで喉に流し込んだが、それでも貧血の症状は収まらなかった。

「今日は何時に起きたの?」と僕は訊ねた。

「今日は何時に起きたの?」と僕は訊ねた。

「5時半」と彼女は言った。

「そりゃ寝不足だよ。昨日だって夜中まで飲んでいたじゃない? しばらく眠った方がいいよ」

僕がそう言うと彼女は頷いた。彼女はもう既に自分の部屋をチェックアウトしていたので、僕の部屋のベッドに眠ることになった。きっと旅で張り切り過ぎたのと、寝不足が重なったのだろう。本当にごめんなさい、と小さな声で言って、彼女は布団を被って目を閉じた。

彼女を一人にしてどこかへ行くわけにもいかないので、僕は部屋の中で写真の整理をしたり、カメラの手入れをしたりして過ごした。昼間のユースホステルはとても静かだった。他の宿泊客はほとんど出払っているらしく、掃除のおばちゃんの話し声ぐらいしか聞こえてこなかった。

彼女は僕に背を向けて静かに眠っていた。規則正しい寝息だけが微かに聞こえてくる。僕らは二日前に出会ったばかりで、二晩続けて酒を飲み、饒舌に話をした。そして今、彼女は無防備に僕の部屋で眠っている。偶然というのは面白いものだな、と僕は改めて思った。

2,3時間眠った後、彼女は上体を起こしてスーパーで買ってきた食料を少しだけ食べた。しばらく休んだおかげで、彼女の頬には赤みが戻っていた。貧血は大丈夫だけど、頭痛が治まらないというので、僕は持っていた頭痛薬(バンコクで買ったものだ)を彼女に飲ませた。

2,3時間眠った後、彼女は上体を起こしてスーパーで買ってきた食料を少しだけ食べた。しばらく休んだおかげで、彼女の頬には赤みが戻っていた。貧血は大丈夫だけど、頭痛が治まらないというので、僕は持っていた頭痛薬(バンコクで買ったものだ)を彼女に飲ませた。

それから彼女が僕の撮った写真を見たいと言ったので、彼女の膝の上にノートパソコンを置いて、保存してある写真をスライドショーにして見せた。彼女は無言のまま写真を見続けた。

「気に入らない?」と僕は訊いた。

「ううん。そういうわけじゃないよ。何て言ったらいいのかわからないだけ。私って人を誉めることが苦手なの。人から誉められることも苦手。『素晴らしい』とか『とてもいい』とか、簡単に言ってしまうと価値がなくなっちゃう言葉だと思うのね。私は誉められるよりも叩かれて育った子だから」

「ジャイアント馬場とアントニオ猪木みたいだね」

「ジャイアント馬場とアントニオ猪木みたいだね」

「なにそれ?」

「馬場と猪木は共に力道山の弟子なんだけど、力道山は猪木には徹底的に厳しく、馬場は褒めて育てたんだって。二人の個性の違いを見抜いていたらしいんだ」

「じゃあ、私は猪木タイプってことね。だけど、あなたの写真悪くないと思うわ」

「そう?」

「気を悪くしないでね。私こういう言い方しかできない人なの」

「気にしてないよ」

「普段はもっとちゃんとしているのよ。今日は特別。もし一人だったら、こんなところで熱は出さなかったと思う。たぶん日本に帰って旅の緊張感がなくなってから、具合が悪くなったと思うの。安心しちゃってるのね。あなたに甘えているんだと思う。ほんと、手のかかる子よね。今日だって一日何も出来なかったし・・・」

僕はそんなことは別にいいんだと首を振った。どうせ予定のない旅をしているんだから。

「美術館は明日にでも行ってみるよ」

「本当にごめんなさい。こういう姿って仲のいい友達にも見せたことがないのよ」

「それじゃ疲れるでしょ?」

僕がそう言うと、彼女は小さく首を振った。

「私ね、子供の頃から『負けたくない』って思ってたの」

「負けたくないって、何に対して?」

「何に対してだろう。よくわからないけど・・・自分にかな。ずっと『強くなりたい』って思っていたわ。周りの人からは『キョウコは喋らない方がいいのに』って言われるの。自分で言うのも何だけど、わたしって普通の女の子っぽい顔してるでしょう? だから気が強いようには見えないらしいのよね。でも、本当は負けず嫌いで頑固なのよ。それでいろいろと損をしてきたと思う」

僕がキョウコさんと一緒に過ごした時間はそれほど長くはなかったけれど、彼女が相当に頑固な一面を持っていることはよくわかったし、それが周囲に受け入れられなくて苛々していることも感じた。

「だから私、生まれ変わったら絶対男になるって決めてるの」

「でもその前に貧血は治さないとね」

僕がそう言うと、彼女はバツ悪そうに笑った。彼女は遅い昼食を食べ終えると、再びベッドに横になり、夕方まで眠った。

永遠の別れってわけでもないでしょう?

彼女が回復すると、僕らはユースホステルを出て、腹ごしらえをするためにクレープ屋に入った。今は食欲なんてないけど、クレープだったら食べられそうだと彼女が言ったのだ。そこで僕らはフルーツ入りクレープを食べ、アップルジュースを飲んだ。そしてフランクフルト行きの夜行列車に乗るために、プラハ駅に向かった。

プラハ駅には珍しい格好をしたバックパッカーのカップルがいた。女性の方は純白のウェディングドレス、男性の方は黒いタキシードという結婚式スタイルで、なおかつ男の方は巨大なバックパックを背中に担いでいるのである。大きな寝袋も括り付けてある。

これまでも世界中でいろんなバックパッカーに遭遇してきたけれど、これには驚いた。教会で結婚式を挙げて、そのまま新婚旅行に出るつもりなのだろう。それにしても無垢で白いウェディングドレスと薄汚れたバックパックというのは、たぶん最も縁遠いところにあるコーディネイトだと思う。だからこそその取り合わせは奇抜で面白く、駅員も乗客もみんな足を止めて二人の姿をぽかんと見送っていたのだった。

フランクフルト行きの特急列車が停車しているホームには、制服を着た駅員やスーツケースを持った旅行者が忙しく行き来していた。発車にはまだ間があったので、僕らはホームのベンチに並んで座った。隣のベンチでは、別れを惜しむ若いカップルが両手を握り合って、お互いを見つめていた。南極の分厚い氷河も溶かしてしまいそうな熱い視線だった。

フランクフルト行きの特急列車が停車しているホームには、制服を着た駅員やスーツケースを持った旅行者が忙しく行き来していた。発車にはまだ間があったので、僕らはホームのベンチに並んで座った。隣のベンチでは、別れを惜しむ若いカップルが両手を握り合って、お互いを見つめていた。南極の分厚い氷河も溶かしてしまいそうな熱い視線だった。

「何か言い残したことはありませんか?」

「何か言い残したことはありませんか?」

僕はキョウコさんに訊ねた。

「永遠の別れってわけでもないでしょう?」

「そりゃまそうですけど、もう二度と会わないってことだって十分あるわけだから」

僕がそう言うと、彼女は小さく頷いた。それから僕らはしばらく黙って目の前の列車を眺めた。

「でもね・・・」

彼女が口を開いた直後、列車のドアがいっせいにバタンと大きな音を立てて閉まった。チェコの列車はベルも場内アナウンスもなく、いきなりドアが閉まるらしい。彼女は慌てて荷物を掴んで、列車に飛び乗った。幸い閉まったドアは手で簡単に開けることが出来た。彼女は自分の座席に着くと、窓を開けて顔を出した。

「ありがとう。三日間楽しかった」と彼女は言った。

「僕のほうこそ」

夜行列車は静かに動き始めた。発車のベルも警笛もやはりなかった。彼女は窓から右手を差し出した。僕はそれを握った。その手は白くて柔らかく、彼女自身よりもずっと頼りなげだった。その感触が一瞬僕の胸を締め付けた。

「さようなら」

僕は列車の動きに合わせてホームを歩きながら言った。

「さようなら」

彼女も言った。「また会いましょう」も「帰ったら電話ちょうだいね」もなし。ただの「さようなら」。でも、それでいいんだと思った。旅人同士の別れというのは、そういうものなのだ。

列車が徐々にスピードを上げていくにしたがって、彼女の顔は小さくなっていった。僕は立ち止まって小さく手を振った。やがて列車は闇の中に吸い込まれていった。

僕は薄暗いホームにぽつんと取り残された。また一人きりになってしまったんだ、と思った。

彼女に出会う前よりもずっと深い孤独の中に、僕は取り残された。