バスは交通無法地帯を走る

バングラデシュはアジアの中では鉄道網が比較的発達している国だが、便利さという点では、やはりバスに軍配が上がる。列車の場合、地方都市同士を結ぶ線は一日に数本しかないのだが、バスなら30分おきに出ている。長距離バスのオフィスはたいてい街の中心にあって、席が空いていれば予約なしでも次の便にすぐに乗れる。列車の切符売り場の男まで「バスで行った方が速いよ」と言い出す始末である。正直というか、あまりにも商売っ気がない。

その代わり、事故に遭う確率はバスの方がずっと高い。交通量は多く、道は細く、そのうえ運転は荒っぽい。その辺のジェットコースターより、ずっとスリリングである。心臓の弱い人にはお勧め出来ない。

バングラのバスが危険なのは、「何人たりとも俺の前は走らせねぇぜ」という運転手達の気迫のこもった運転のせいである。ひとたびハンドルを握ると、彼らの頭の中は「いかにして前の車を抜くか」ということで一杯になってしまうのだ。乗客の安全を守る、なんてことにはまるっきり関心がないらしい。

確かに道路には遅い車両が多い。のんびりとベルを鳴らして走るリクシャや、2サイクルエンジンから黒い煙を吐き出すベイビータクシーや、大量の荷物を積んだ大型トラックなどが、片側一車線の道路を一緒に走るわけだから、どんどんパスしていかないと時刻表通りに到着できないのだ。同じコースを使って、マラソンとツールドフランスとF1グランプリが行われているようなものである。

木材を積めるだけ積んだ大型トラックがタラタラと前を走っている、なんてシチュエーションが一番怖い。我らがバスは「さぁ獲物が現れた」とばかりに、クラクションを二三度鳴らして、反対車線に出てアクセルを踏み込む。ところがトラックの運転手も頑固者で、横に並びかけられてもスピードを緩めようとしない。バスの車掌が窓から身を乗り出して「テメェー、道を譲れってんだ!」と大声でわめくが、そんなものには耳を貸さないという構えである。そこで運転手が追い越しを諦めてくれればいいのだが、一度勝負を挑まれて後に引くのはバングラ男のプライドが許さないらしく、何が何でも抜いてやろうとアクセルを踏み込む。

そうこうしているうちに、前方からはドラム缶を何十本も積んだトラックが迫ってくる。このまま行けば正面衝突は避けられない。その距離300m・・・運転手は耳をつんざくクラクションを鳴らし続ける・・・あと200m・・・車掌が窓の外に体半分を投げ出して「スローダウン!」と叫ぶ・・・あと100m・・・ようやく車体半分前に出たが、まだ併走は続いている・・・50m・・・前方のトラックが悲鳴のようなクラクションを鳴らす・・・20m・・・オー・ゴッド!

最後は何とかトラックの鼻先に滑り込んで、どうにかギリギリセーフとなるわけだが、これは本当に心臓に悪い。だいたい、そこまで危険な綱渡りをしてまで急ぐ理由がわからない。命を懸けてまでやるようなことか?

「俺は死にたくない。クレイジーな運転手と心中するなんて、まっぴらごめんだ!」

そう叫びたかったが、その声もクラクションの音にかき消されるのは目に見えていた。しかも、この正面衝突目前の危機は、一度きりではなかった。目的地に到着するまで、このようなチキンレースを延々と繰り返すのである。彼らの辞書には「反省」も「教訓」も書かれていないのだ。

こんな無茶苦茶な運転を続けていて、事故が起こらないはずはない。その証拠に、バングラの新聞の一面を飾るのは、衝突事故で血を流して倒れている人の生々しい写真ばかりだった。実際、接触程度の事故はしょっちゅう起こっていて、それが道路の渋滞を招いていた。

「車の量は毎年増えているんだ」と隣の席に座っていたイクパルという名前の男が言った。「でも、運転手のやり方はいつまでたっても変わらない。だから事故が起こるんだよ。彼らは、きっと自分が死ぬまでこれをやり続けるんだろうな」

イクパルさんはバングラ人らしからぬシニカルなものの見方をする人だった。馬鹿は死ぬまで治らないよ、というわけだ。

「それじゃ、どうしてあなたはバスに乗っているんですか?」と僕は訊ねた。

「それは他に選びようがないからだよ」と彼は肩をすぼめた。「君にひとつアドバイスをしよう。バングラデシュでバスに乗るときはだね、絶対に前の座席に座ってはいけないよ。後ろの席なら、事故が起きても運転手と一緒に死ぬことはないからね」

イクパルさんという話し相手が隣にいてくれたお陰で、バングラバスの恐怖もいくらかマシなものになった。彼は建設資材を扱うビジネスマンで、バングラ各地を行き来する忙しい毎日を送っていた。

「ほら、見てごらん」とイクパルさんは窓の外を指さした。道路には何百ものバングラ国旗が掲げられ、風にはためいていた。「今日2月21日は『ランゲージ・デー』という休日なんだ」

1947年インドから独立を果たしたパキスタンは、西と東に別れた「飛び地国家」だったのだが、経済的にも政治的にも主導権を持っていたのは西(つまり現在のパキスタン)だった。パキスタンは西の母語であるウルドゥー語を国語と定めたが、ベンガル語を母語としていた東(現在のバングラデシュ)の住民はこれに強く反発した。1957年2月21日は、東パキスタン人がベンガル語を国語として取り戻した記念すべき日なのだ。

結局、1971年に東西パキスタンは「バングラデシュ」と「パキスタン」とに分離することになる。しかし独立以降もバングラデシュの辿ってきた道のりは困難なものだった。経済の行き詰まりと、相次ぐ干ばつや洪水によって、世界でも最貧国のひとつにまでなってしまう。

結局、1971年に東西パキスタンは「バングラデシュ」と「パキスタン」とに分離することになる。しかし独立以降もバングラデシュの辿ってきた道のりは困難なものだった。経済の行き詰まりと、相次ぐ干ばつや洪水によって、世界でも最貧国のひとつにまでなってしまう。

建国以来、政治体制が不安定なままだというのも、この国が貧しさから抜け出せない大きな原因だった。数年ごとに国のリーダーがコロコロと替わり、しかもその多くが、暗殺やクーデターという暴力的な手段で行われていた。つまり民主主義国家とはとても言えない状態なのだ。

僕がバングラデシュを訪れたときも、政権交代を巡るごたごたが始まっていた。3ヶ月後には総選挙が予定されているのだが、国民の支持を得ていない現政権は選挙の実施を遅らせようと画策し、野党側は選挙をすぐに行うことを要求して、真っ向から対立していた。

両者の対立は、ストライキとデモ行進という形で市民を巻き込んだ争いにまで発展していた。ダッカやチッタゴンなどの都会では、毎日のようにデモ隊と警官との衝突があり、双方が発砲して数十人の死者を出していた。でもこの手の騒動は、選挙の度に繰り返されていることなんだとイクパルさんは教えてくれた。

「今の政府は国民に嫌われているようですね」と僕が言うと、

「いや、政府も野党も同じようなもんさ」と彼はうんざりしたように首を振った。「この国の政治家は、お互いの足を引っ張り合うことしかしない。外国からの援助を自分のポケットに入れることしか考えていないんだ」

バングラデシュに必要なのは、長期的なパースペクティブを持って、それを継続的に実行できるリーダーだ。数年ごとにころころと政権が変るのは好ましくない。政権抗争が経済の停滞を生み、その不満がまた争いを激化させるという悪循環を、どこかで断ち切らなければいけない――イクパルさんはそう主張した。

文字が読めない人のための選挙ポスター

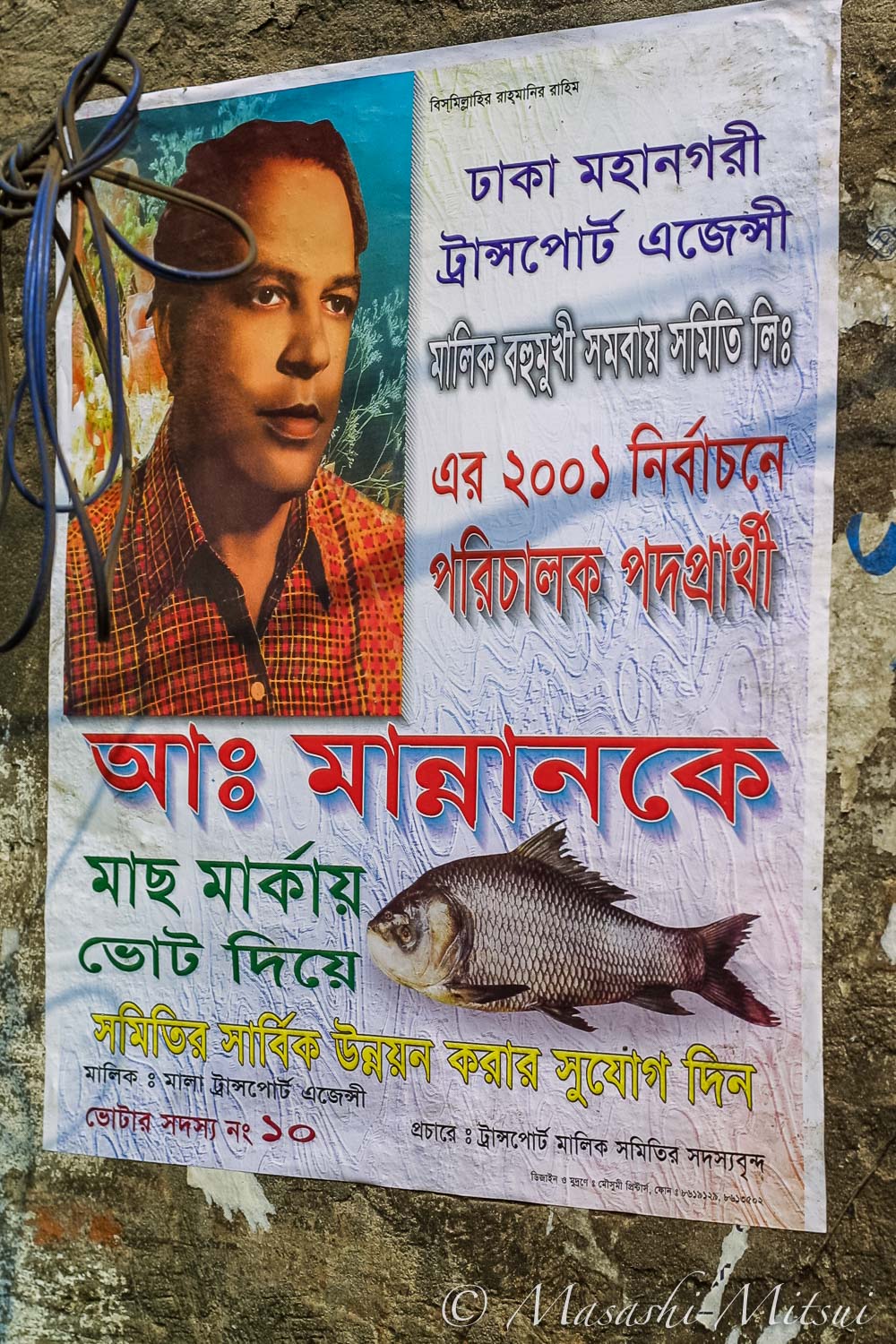

選挙が近いということで、町のいたるところには選挙ポスターが貼られていた。ポスターの写真はどれも指名手配犯みたいに人相が悪く、ニコリとも笑っていなかった。日本のように歯磨き粉のCMに出てきそうな笑顔が並んでいるのも不気味だが、みんな揃って仏頂面というのも怖い。

選挙が近いということで、町のいたるところには選挙ポスターが貼られていた。ポスターの写真はどれも指名手配犯みたいに人相が悪く、ニコリとも笑っていなかった。日本のように歯磨き粉のCMに出てきそうな笑顔が並んでいるのも不気味だが、みんな揃って仏頂面というのも怖い。

ポスターには候補者の写真と名前と政党名、それに「金権政治の一掃を」とか「活力ある町作りを」などのスローガン(もちろん僕にはベンガル語は読めないから、これは想像だけど)が書かれていた。おやっと思ったのは、ポスターの右下に書き込まれている妙なイラストだった。図柄は、バスや飛行機などの乗り物や、電球やミシンや扇風機などの日用品、それにベンガルトラや鹿や蝶などの動物など、候補者ごとに違っていた。

「あれは文字が読めない人でも投票できるように付けられているマークなんだよ」とイクパルさんは言った。なるほど、それなら名前を書き間違えて無効票になったりすることもない。

「でも、マークによって選挙結果が左右されたりはしないんですか?」と僕は聞いた。「例えば『私はベンガルトラよりもポットの方がいいと思うわ。生活の役に立つもの』って考える人もいるかもしれないし、『俺は傘なんかよりテレビが欲しいんだ』と趣旨を勘違いする人がいるかもしれないでしょう?」

「まぁ、そういうこともあるかもしれないね」とイクパルさんは笑って言った。

壁に貼られた新聞を読むのもほとんどが男性だ

それはそれとして、選挙ポスターのマークが示すように、バングラデシュでは未だに識字率が低い。男性でも50%、女性ではわずか26%の人しか文字を読むことができないという。スリモンゴルの小学校に行ったときも、高学年になるほど女の子の割合が減っているのは明らかだった。この国には「女の子には高い教育は必要ない」という伝統的な考え方が、まだ強く残っているのだ。

それぞれの社会には異なった価値観があるのは認めるけれど、女性からものを考える力と情報を得る手段を奪って家に縛り付けておく制度が、適切なものだとはどうしても思えない。結局のところ、貧困や人口増加というこの国の大きな問題は、女性が子供を産むことだけに集中している(させられている)ことに原因があるのは間違いないのだから。

「でも、この国も変わってきているんだ」とイクパルさんは語った。「大学に通う女性もずっと増えた。高い教育を受けた女性は、家を出て働く場所を求めるようになっている。私はあと十年経てば、バングラは大きく変るだろうと思っている。これは私の希望でもあるんだけどね」

バングラデシュからインドに向かう

ジェソールの街に着いてから、イクパルさんの家にお邪魔することになった。「もしよかったら、うちにいらっしゃい」と誘ってくれたのだ。彼は「つべこべ言わずに、俺のうちに来い」という強引な親切をモットーとする典型的なバングラ男性とは違って、相手に対する気遣いを忘れない人だった。

イクバルさんと親戚一同

イクパルさんが家に帰ってきたのは1ヶ月ぶりのことで、二人の子供達は嬉しそうに父親の首にすがりついた。彼のスーツケースの大半は、家族へのお土産で占められていた。息子にはデニムの上下、娘にはフリルの付いたドレス、奥さんには綺麗な布地。

「いつも寂しい思いをさせているからね」と彼は少し照れ臭そうに言った。

奥さんが夕食の支度をしてくれている間、僕とイクパルさんは居間のソファに座って、テレビを見ながら話をした。丸っこい東芝製の白黒テレビに映っていたのは、ランゲージ・デーの記念ドラマだった。

「日本人はみんな真面目に働いていると聞いている。だから戦争に負けてからも、すぐに立ち直ったんだってね。そしてテレビや自動車を輸出する国になった。我々も見習うべきだと思うんだ。この国では、真面目に働こうという人間はほとんどいないからね」

イクパルさんだけではなく、多くのバングラ人が日本を目標にしていた。より正確に言うなら、日本人の成し遂げた戦後復興と経済的繁栄を目標にしていた。確かに東南アジアやバングラデシュの人に比べれば、日本人の勤勉さは際だっている。僕は二年間の会社勤めで、製造業にかかわる人々の働きぶりを間近で見てきたが、それは献身的と言ってもいいものだった。生活の大半を仕事あるいは会社に捧げている人も少なくなかった。

今は「会社人間」的な生き方を反省する声も大きくなったけれど、勤勉な日本人が現在の経済的繁栄を作り出したことは誰も否定しないだろう。でもバングラ人が日本人を見習ったからといって、同じように勤勉になれるとは僕には思えない。

デルタ地帯にある肥沃な土地と、暑気には46度に達するという酷暑――そんな環境の中では、ある程度怠けているぐらいがちょうどいいのではないかと思う。風土が人間を育み、その人間が社会を作るのだから。

イクパルさんはとても気持ちのよい人だった。親切を押しつけることもなく、何か見返りを求めるようなこともなかった。バングラ人は親切でフレンドリーなのだが、少し話をすると「日本で働きたいのだが、助けてくれないだろうか?」と切り出す人も多かった。そう言われると、「僕はただの旅行者で、そういう手助けは出来ないんだ」と説明することになり、雰囲気はなんとなく気まずいものになった。

イクパルさんは、僕を金持ちの国から来た人間としてではなく、外国からバングラデシュを訪ねてきた友人として扱ってくれた。そのことがとても嬉しかった。彼のような知的なバングラ人と話をすることができたお陰で、僕のこの国に対する印象はまた少し変わることになった。

ダッカ空港に降り立ったとき、僕の中でバングラデシュという国はほとんど真っ白だった。その白地図に、今はいろんな事柄が書き込まれている。貧しいスラム、溢れるリクシャ、緑豊かな田園、エネルギッシュな人々。絶望と、希望。その多くは、日本では絶対に味わえないものだった。

ダッカ空港に降り立ったとき、僕の中でバングラデシュという国はほとんど真っ白だった。その白地図に、今はいろんな事柄が書き込まれている。貧しいスラム、溢れるリクシャ、緑豊かな田園、エネルギッシュな人々。絶望と、希望。その多くは、日本では絶対に味わえないものだった。

その新しい地図を胸に抱いて、僕は次の土地に向かう。

インドだ。